Résumé introductif de l’article ! ✎

Dans cet article nous allons voir comment l’histoire alternative peut amener les gens à s’intéresser à l’Histoire et dans ce cas-ci évidemment car c’est l’ADN du site à l’Histoire belge.

1) Qu’est ce que l’Histoire?

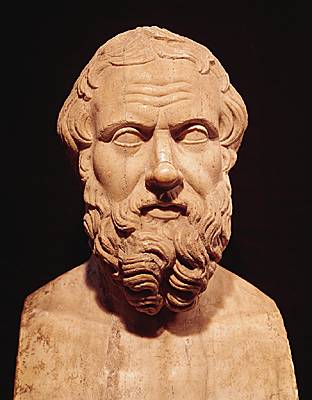

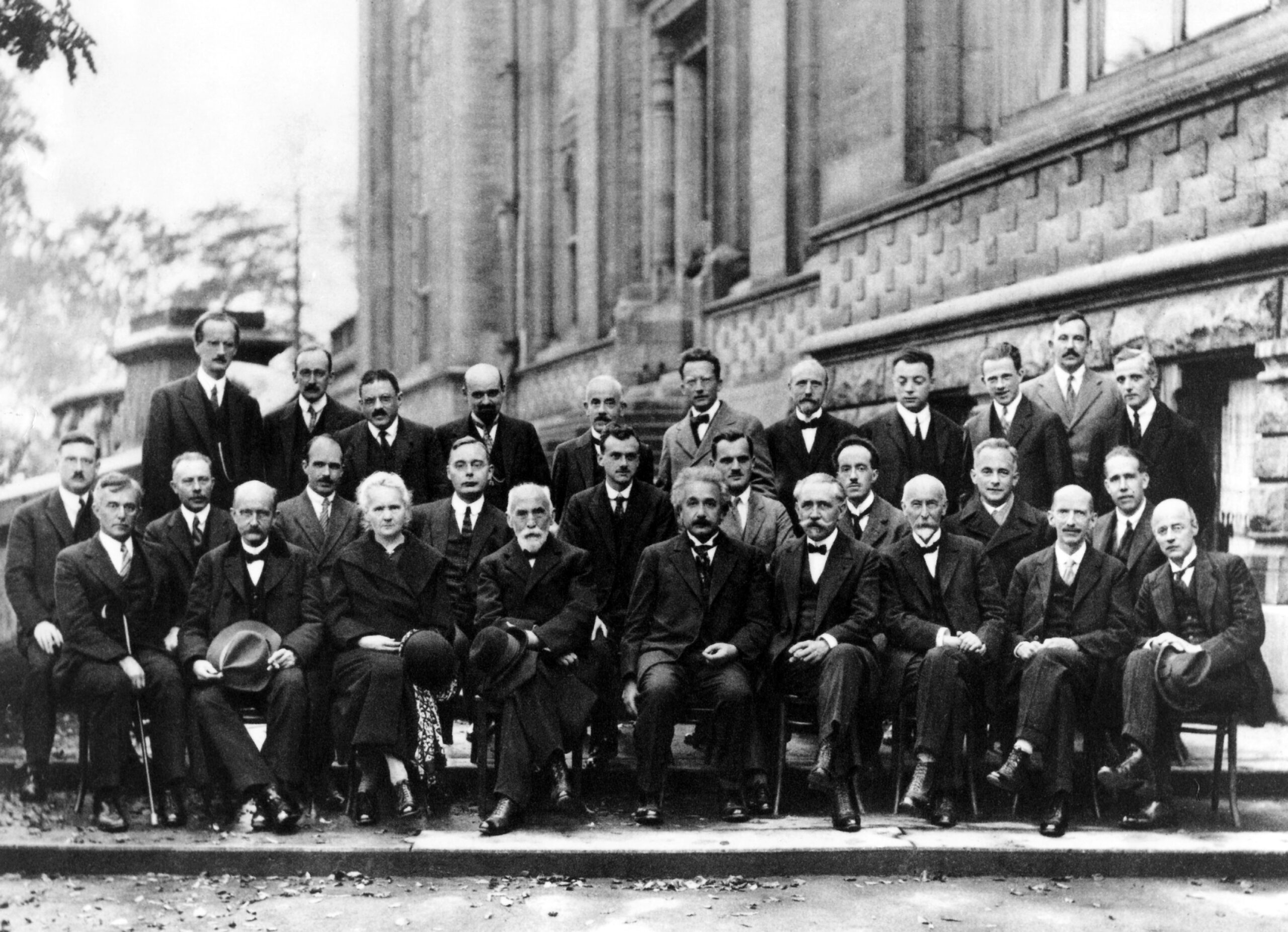

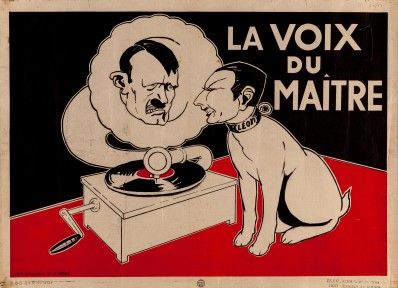

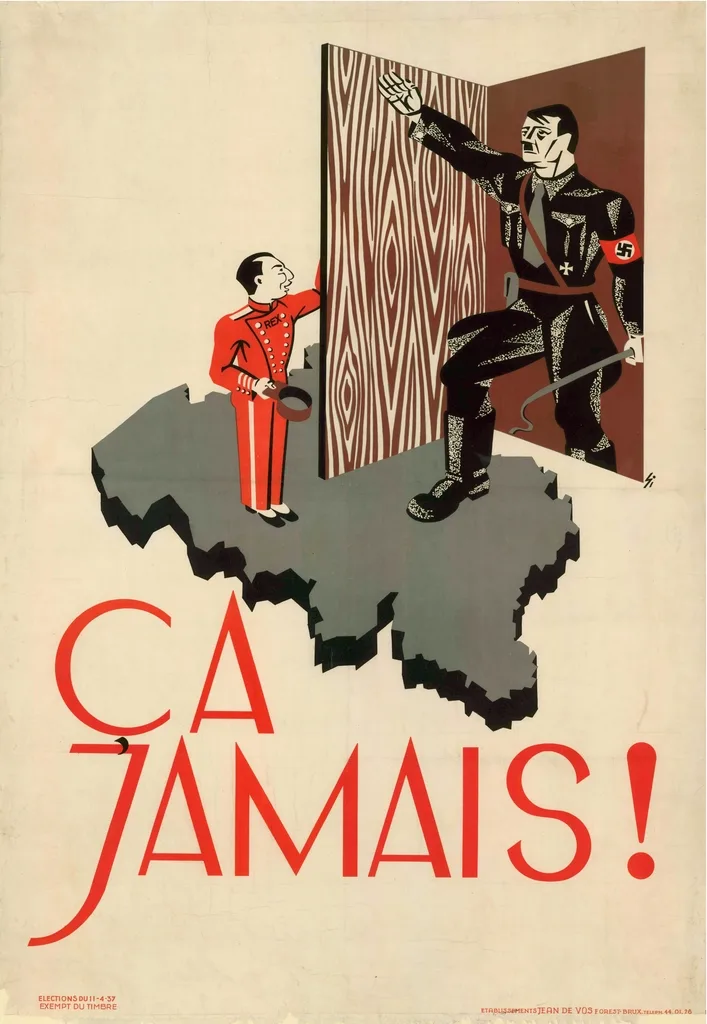

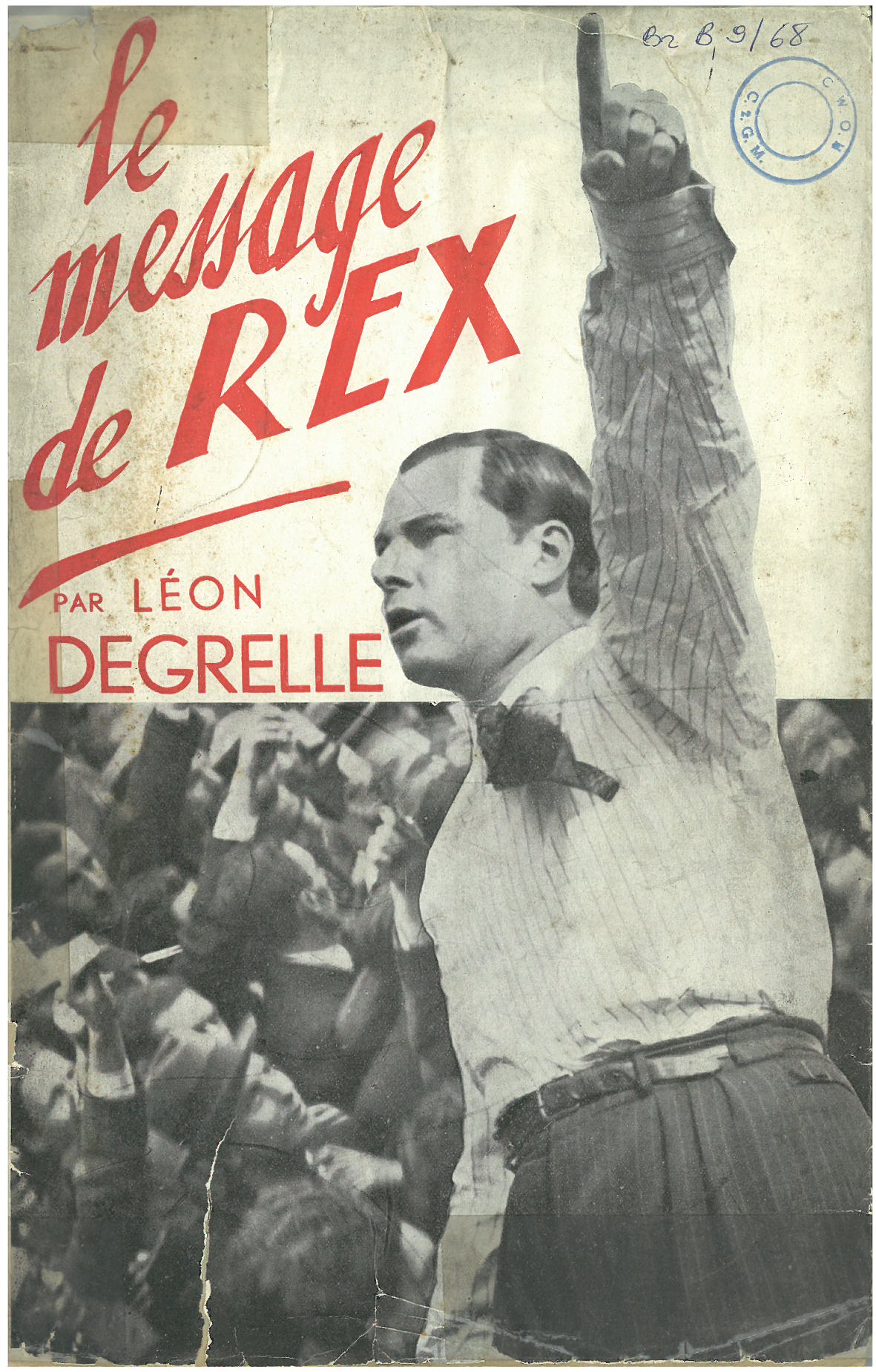

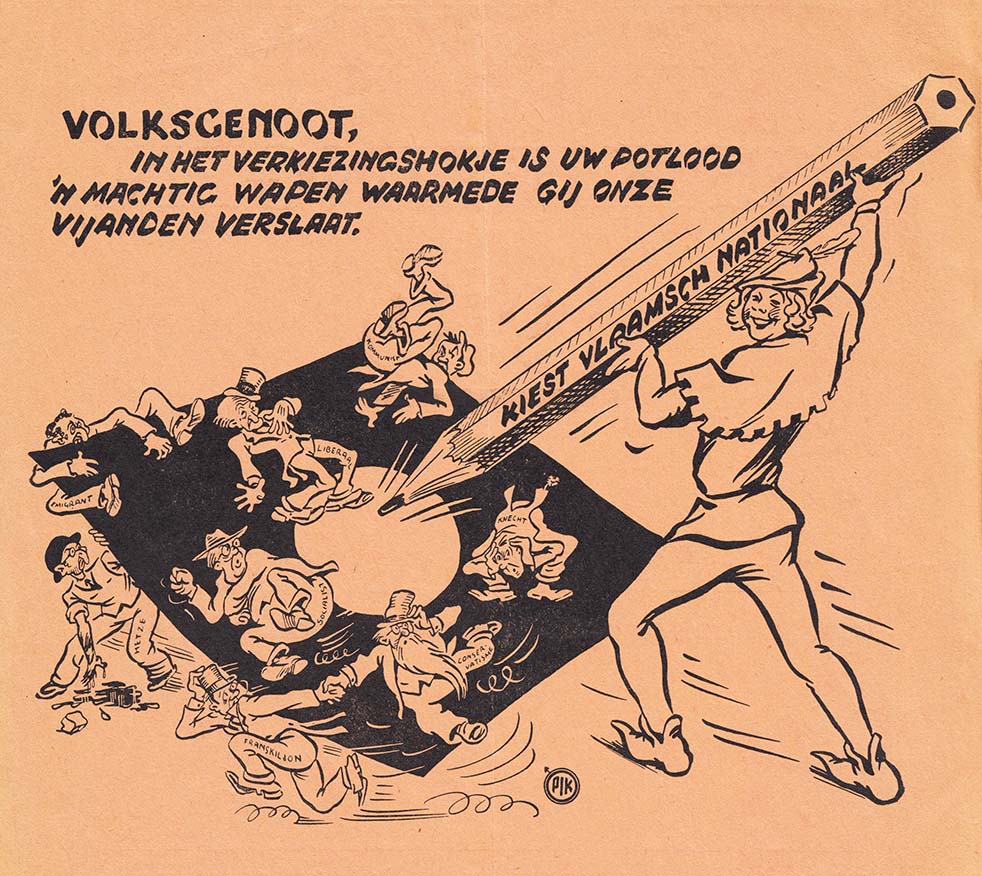

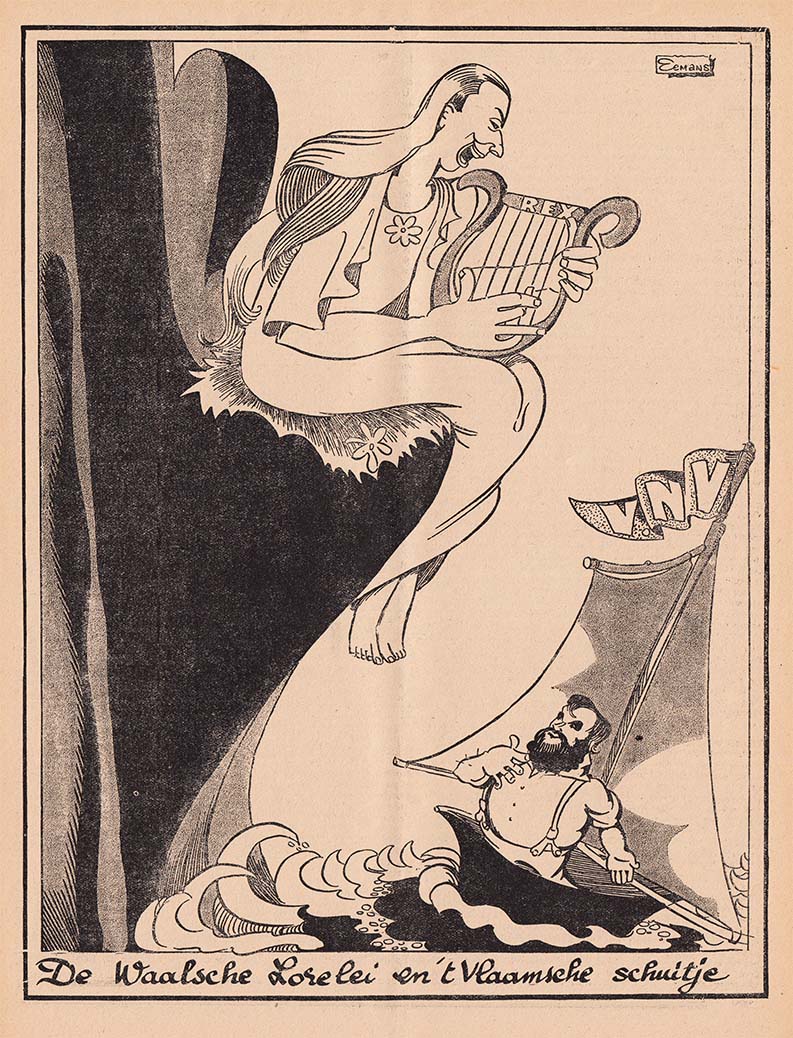

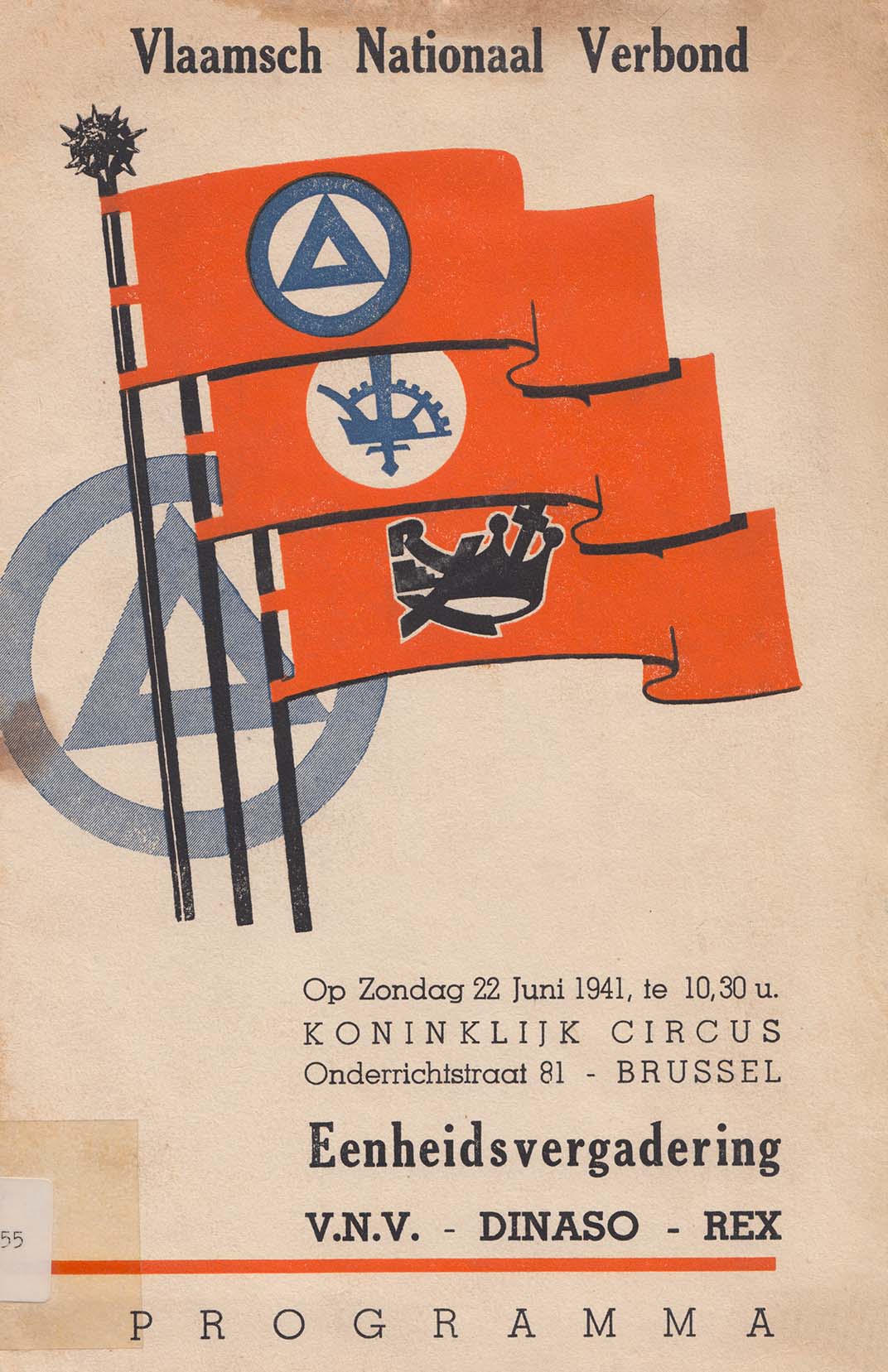

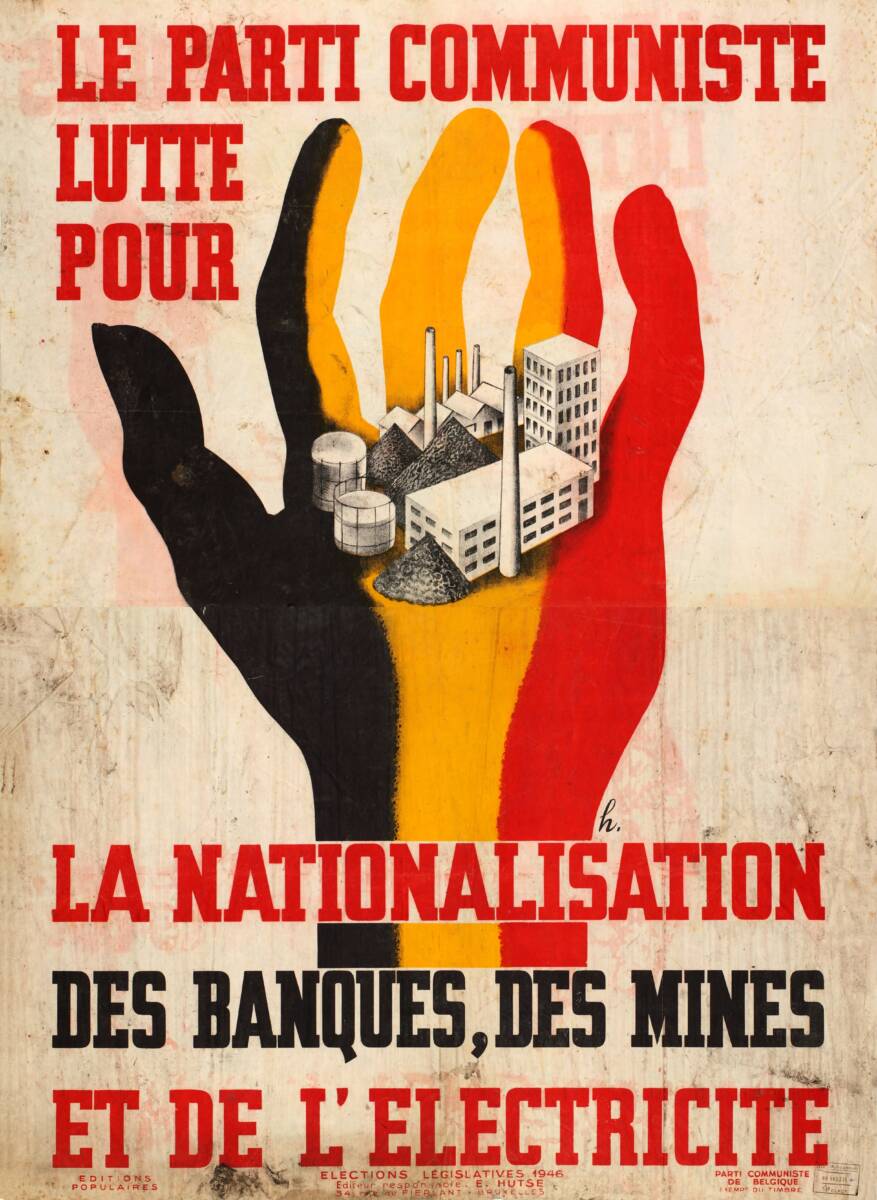

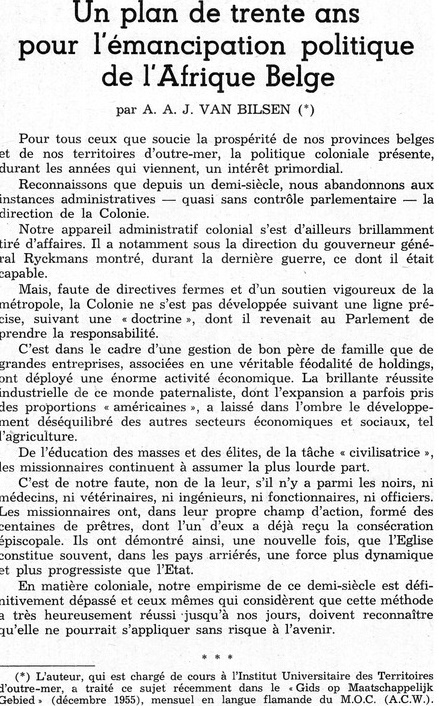

L’histoire est une discipline qui cherche à comprendre et à déméler le vrai du faux dans des récits passé, récits qui peuvent être sous la forme de témoignages. L’historien ne se base pas seulement sur des sources comme des témoignages, les documents comme les témoignages portent le nom de sources écrites, ce sont des textes que des gens ont rédigés par le passé. Il y aussi des sources matérielles, qui ont été confectionnées par l’Homme, des sources iconographiques liés notamment à des représentations par exemple sous formes de dessins ou de tableau par exemple et finalement les sources audiovisuelles que cela soit des films ou même des émissions radios par exemple. Le 1er historien était Hérodote, il avait beaucoup voyagé et a notamment été dans diverses civilisations de l’Antiquité pour voir le mode de vie de celles-ci. Contrairement aux récits anciens qui avaient tendance à mélange des récits mythologiques avec des évênements bien réel, Hérodote lui a été le premier a enquête car Histoire vient du grec Historíai qui veut dire enquête. Hérodote recherchait les causes des évênements passés et leurs conséquences mais il regroupait aussi les sources et les comparaient.

1.2) Qu’est ce que l’Histoire alternative?

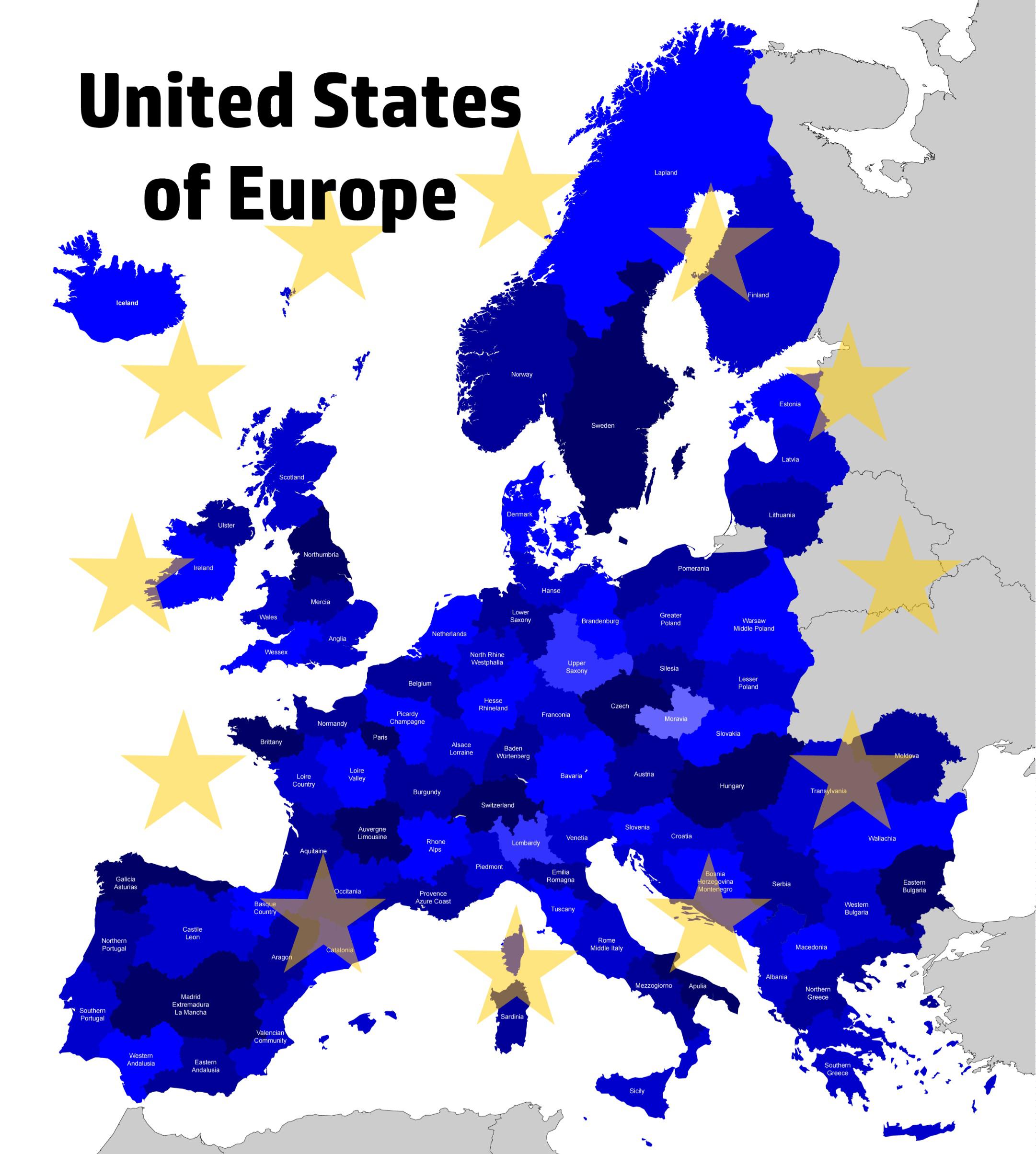

L’Uchronie ou histoire alternative est un genre littéraire qui peut aussi se décliner cinématographiquement qui consiste à la différence de l’Histoire qui se base sur de réelles sources, là c’est beaucoup plus compliqué car les auteurs de ces oeuvres de fiction se basent sur des éléments de l’histoire et tentent de les changer ce qui résulte vous vous en doutez à d’autres conséquences qui vont totalement changer le cours des événements de manière totalement imprévisible comme l’effet papillon le stipulait. Les histoires alternatives comportent des points de divergences et évidemment il faut que les éléments soient logique pour ne pas partir dans du grand n’importe quoi. Évidemment plus l’on avance dans le temps dans une histoire alternative plus la fiction prend le pas sur les faits alternatifs qui au départ peuvent être réalistes mais puis totalement vont dans le sens de la science-fiction.

1.3) Pourquoi parler de ce sujet?

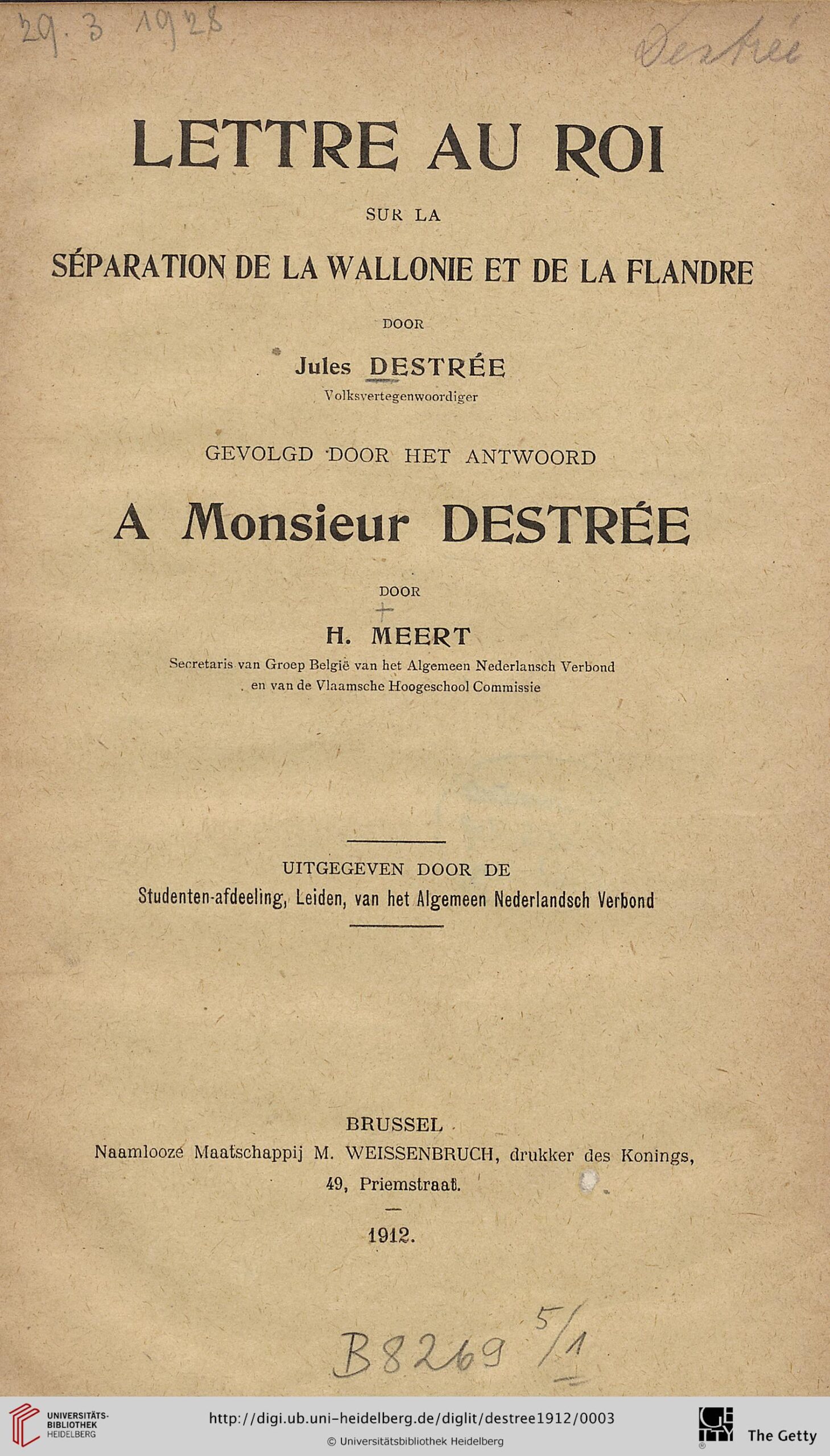

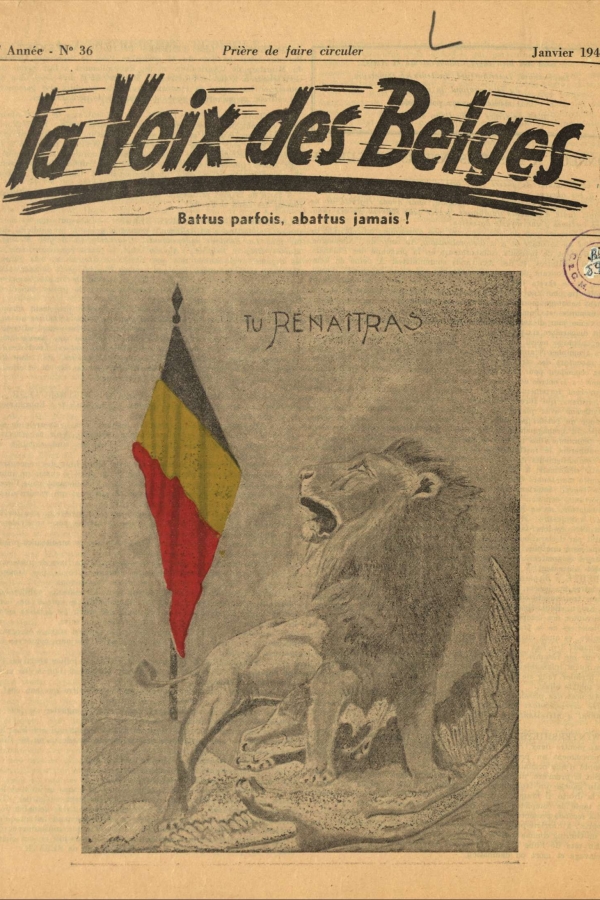

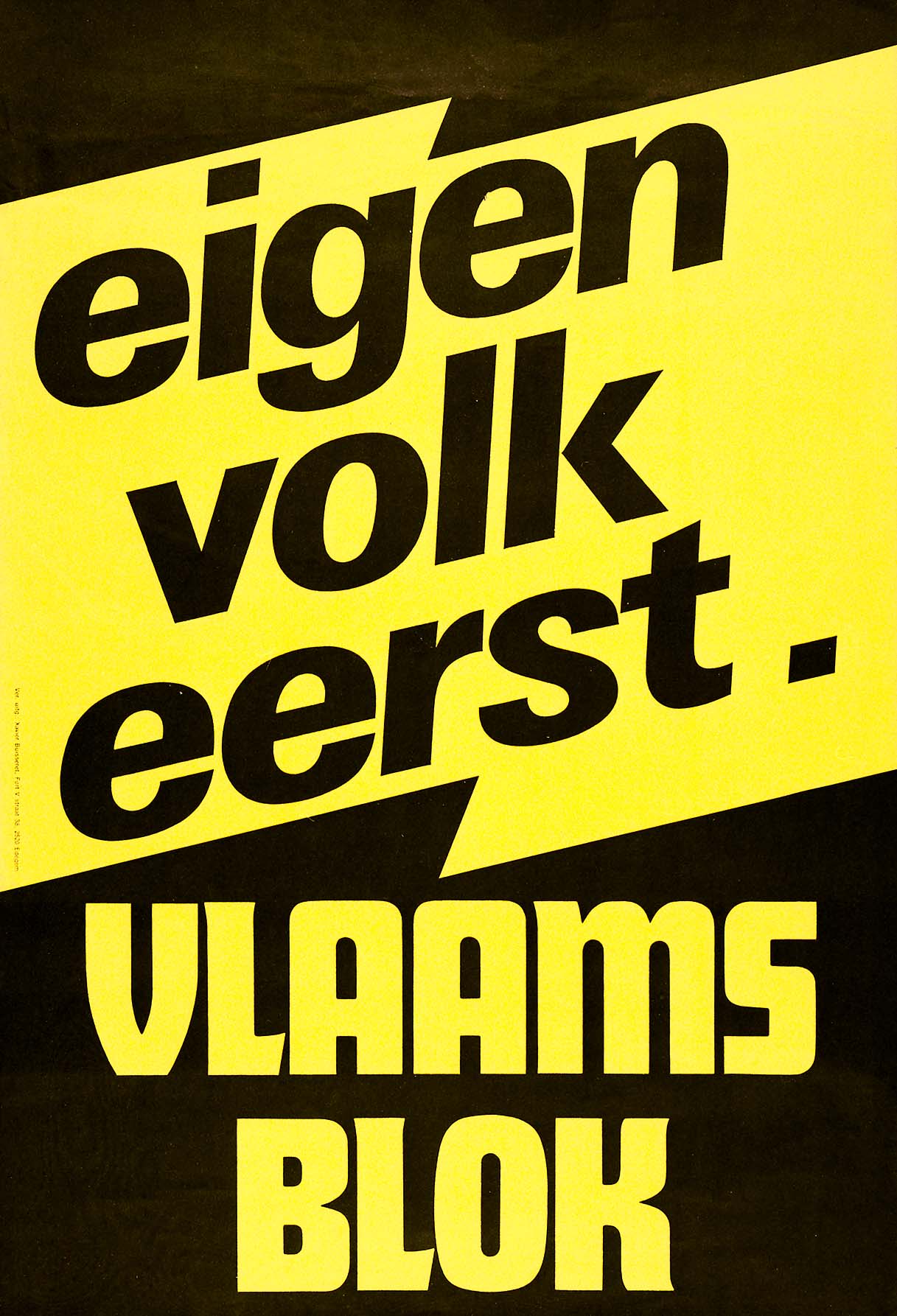

Il pourrait vous semblez bizarre que je parle de ce genre de sujet sur un site qui se veut sérieux cependant je tiens à rappeler que l’Histoire est très importante et aujourd’hui rares sont les personnes qui s’intéressent à celle-ci. Beaucoup de gens ont l’image des historiens comme de vieilles personnes qui se trouvent dans des bibliothèques poussiéreuses mais ce n’est pas du tout le cas. Comme vous le savez sûrement, aujourd’hui la Gauche même si son influence sur l’Histoire a diminué aime s’approprier des faits historiques pour les racontés à sa manière ce qui est malhonnète car comme je l’avais dit de par le passé chaque fois qu’une personne investigue sur le sujet de l’Histoire a un biais mais enquêter comme le font les Gauchistes et de vouloir imposer leur vision des choses que cela soit à l’école,dans les médias ou autre est criminel car cela donne du grain à moudre aux extras-européens pour déconstruire notre Histoire et de nous rendre vulnérable. L’Histoire alternative est un moyen par la fiction donc par le divertissement et nous vivons malheureusement aujourd’hui dans une société qui est gangrenée par celui-ci, de pouvoir raconter l’Histoire d’une autre manière et donc de permettre au public de s’intéresser à l’Histoire et par conséquent ici dans cet article à l’identité de la Belgique et donc de pouvoir devenir de Droite. N’oublions surtout pas que les totalitarismes de Gauche comme de Droite essaient de détruire l’Histoire pour la reconstruire à leur image c’est pour cela qu’il est vital que le grand public se pose des questions sur son histoire pour être plus critique et donc d’être moins la proie des totalitarismes. Pour finir l’Histoire alternative permet non seulement de connaître la portée d’un événement historique mais aussi de parler des enjeux sociétaux d’une période donnée.

Points de divergences entre l’année 1830 et 1831

2) Et si… Les hollandais avaient écrasés la Révolution de 1830?

Souvent un événement ne se base sur pas grand chose pour ne tout simplement pas arriver. Je vous l’avais expliqué dans les articles concernant la Belgique qui est une patrie et la continuité chrétienne en Belgique.

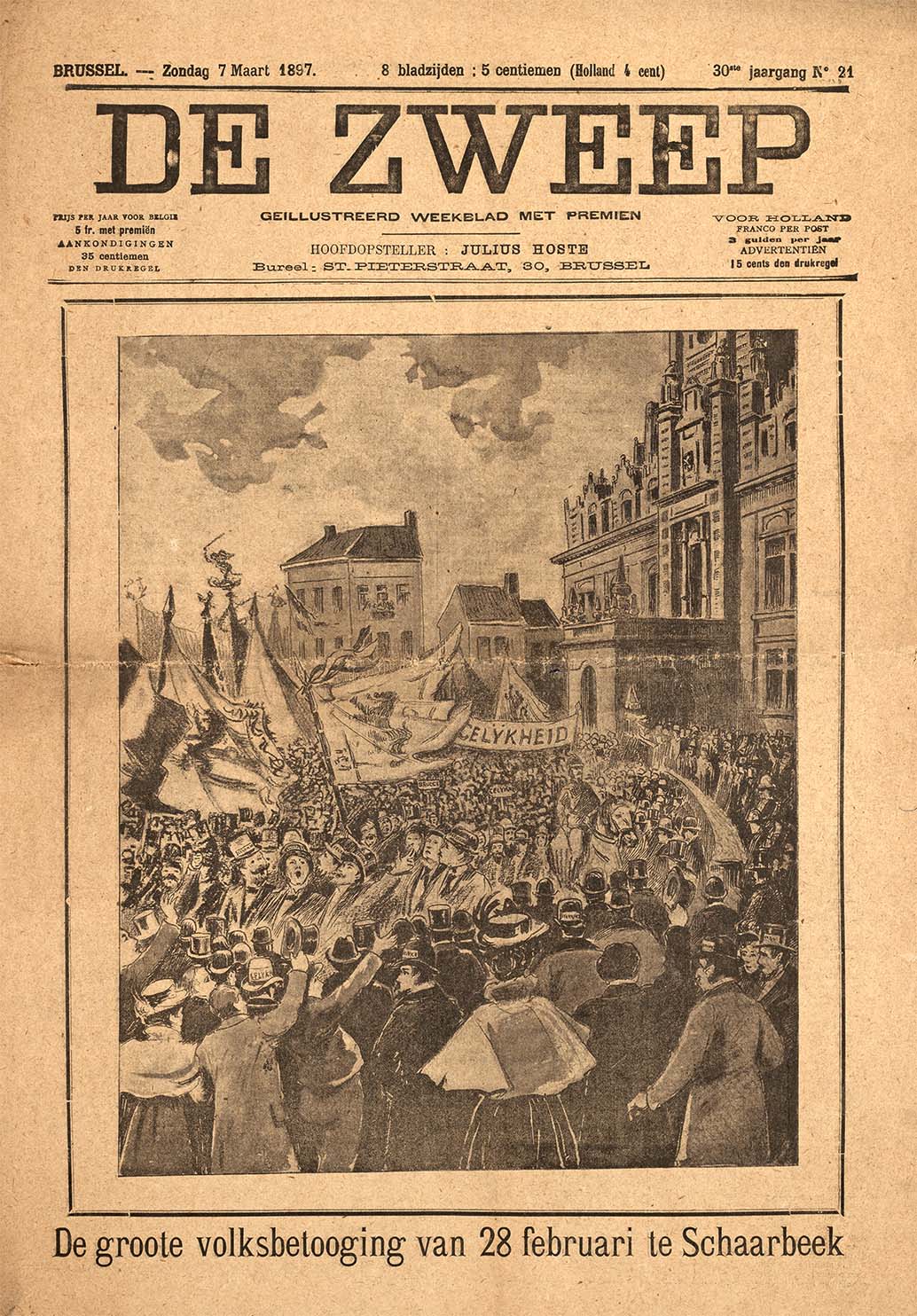

La Révolution belge se basa sur plusieurs facteurs, tout d’abord les bourgeois étaient opposés au despotisme de Guillaume 1er et aussi l’imposition du Néerlandais à ces même bourgeois par le régime hollandais qui étaient pour la plupart fransquillons(qui étaient des flamands qui s’exprimaient en Français) et les wallons aussi étaient opposés à cette imposition du Néerlandais et comme je l’avais expliqué dans l’article sur les différents patois et langues régionales les bruxellois par exemple considérèrent que leur langue qui était majoritairement du Brussel Vloms était une langue différente du Néerlandais, même beaucoup de flamands le considérait ainsi.

Le Clergé s’était opposé à Guillaume Ier notamment car il était un monarque protestant qui voulait imposer sa religion, la Belgique qui était à l’époque majoritairement catholique. Ce monarque s’imposait dans la vie de la religion catholique en se présentant comme le chef de l’Église en Belgique.

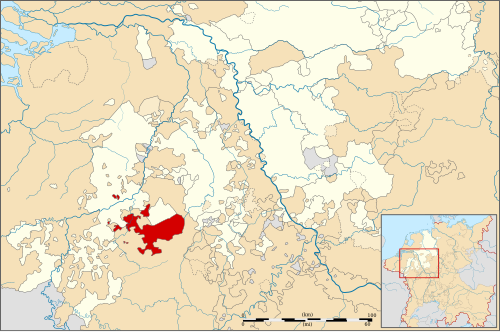

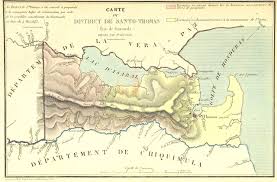

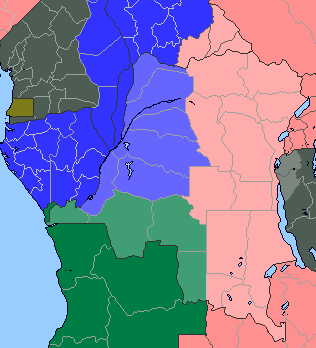

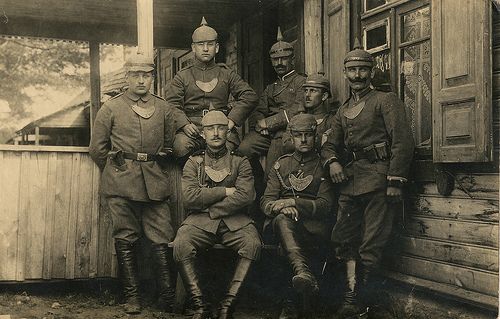

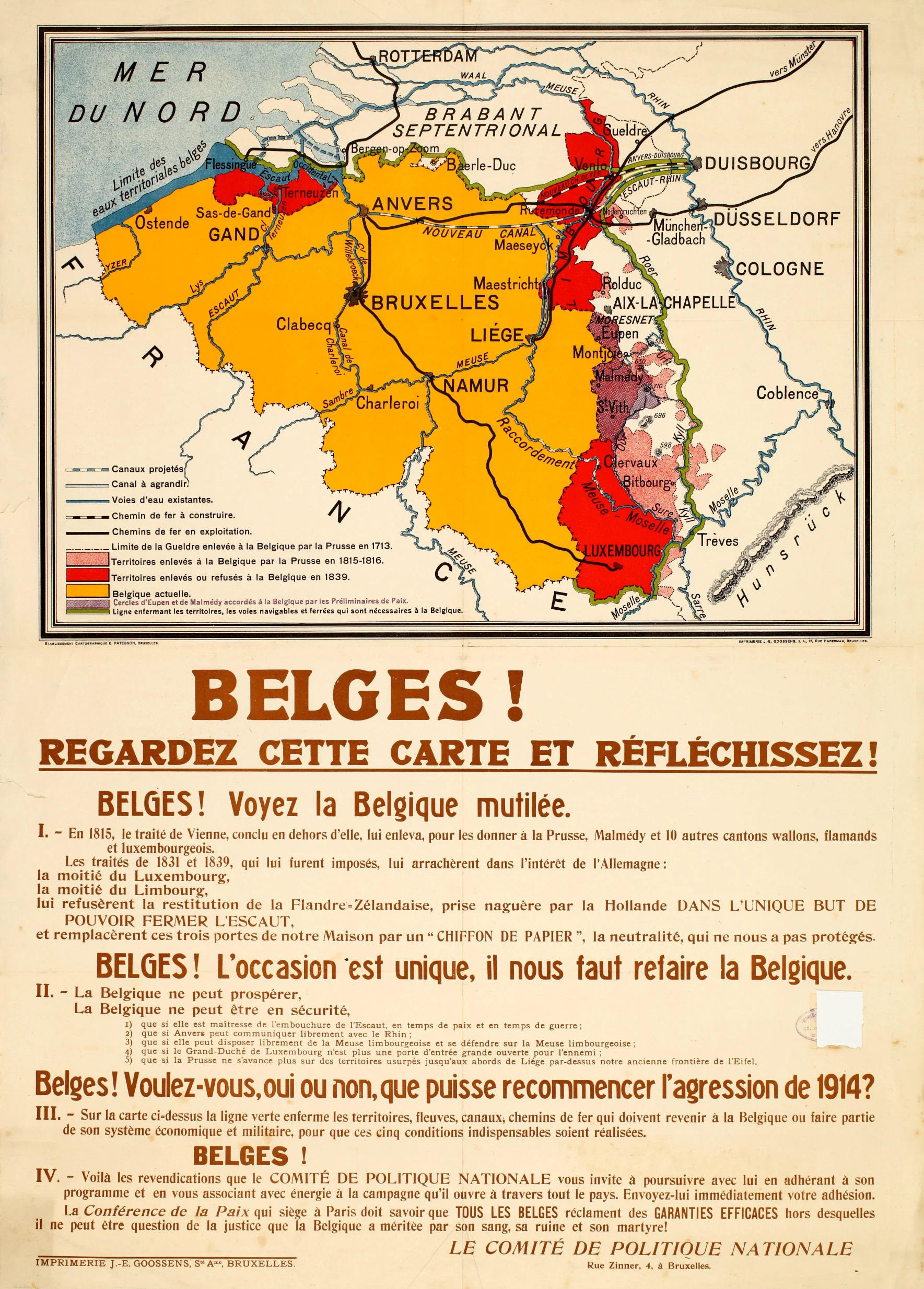

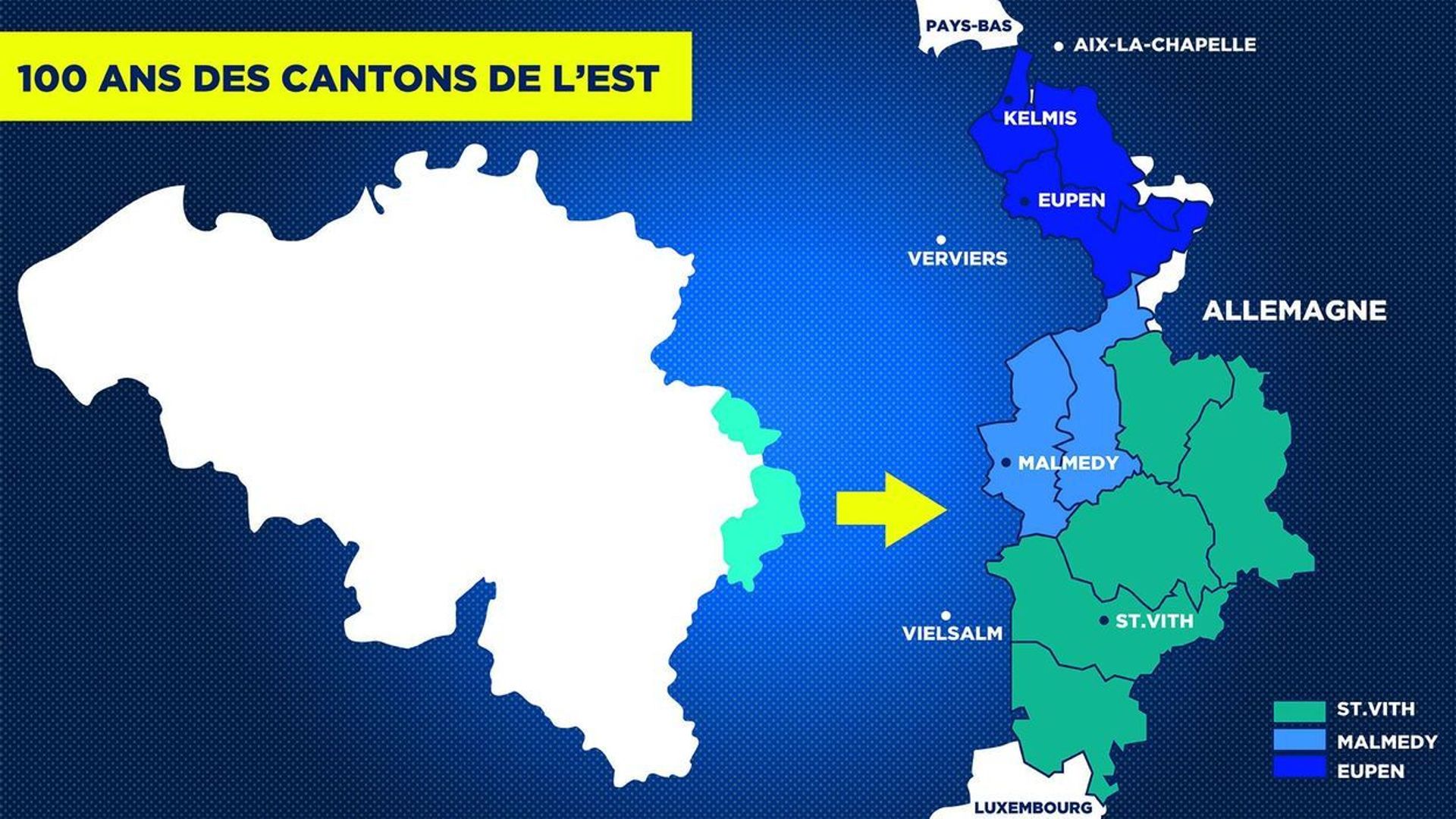

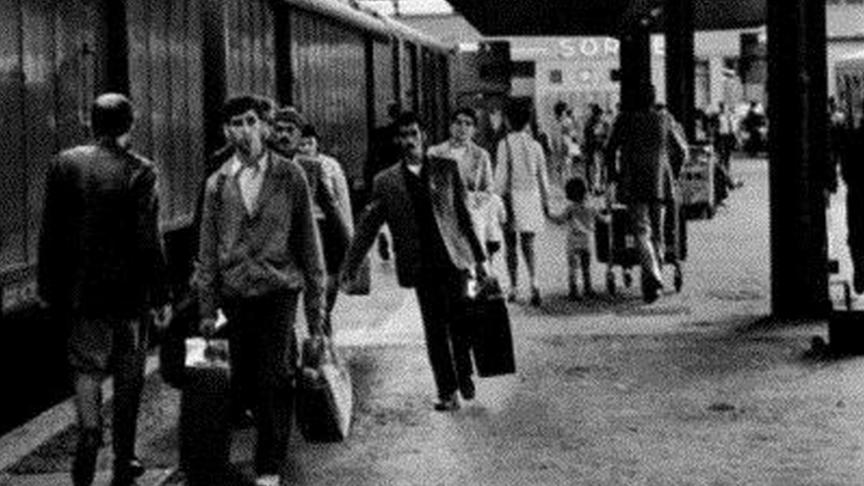

Concernant le point de divergence, celui-ci aurait été que dans notre réalité la Russie était le gendarme de l’Europe au XIXème sous le règne du Tsar Nicolas Ier, celui-ci faisait face à très grande révolte des polonais du nom d’Insurrection de Novembre qui s’opposait à sa tyrannie mais grâce à ce soulèvement le Tsar malgré que sa soeur Anna Pavlovna était marriée au fils de Guillaume Ier qui l’avait poussé à rejoindre le conflit, par crainte que le soulèvement polonais ne dégénère encore plus il décida de ne pas envoyer ses troupes aux Pays-Bas pour mater la Révolte que le Tsar considérait comme une déstabilisation de l’ordre européen après le Congrès de Vienne. Par la suite la France avec la campagne des dix jours sécurisera l’indépendance de la Belgique ce qui mènera à la fin des hostilités, il faudra attendre 1839 avec par la ratification du traité des XXIV articles par le roi Léopold 1er et le roi Guillaume Ier pour que les frontières de la Belgique soient fixées, celles-ci étaient les mêmes qu’aujourd’hui sauf pour les cantons d’Eupen-Malmedy qui arriveront en Belgique en 1919 suite au Traité de Versailles. Dans l’Uchronie les troupes russes mais aussi il ne faut pas l’oublier les troupes de la Sainte-alliance qui comptait en plus de la Russie,la Prusse et l’Empire d’Autriche. Les russes et les troupes de ses alliés avec un appui logistique néerlandais auraient débarqués à Anvers tandis que les chefs révolutionnaires auraient été en France après leur défaite. Par la suite, pour éviter que cela ne recommence Guillaume Ier va pendant un certain temps déclarer la loi martiale dans les provinces du Sud et imposer des gouverneurs militaires.

Que se serait t’il passé par la suite? Il est très possible que le roi Guillaume Ier aurait maté la révolte et aurait accentué sa domination sur les provinces du sud(la Belgique de notre réalité et aurait continué à régner comme dans notre univers jusqu’en 1840 où il a abdiqué en faveur de son fils. Guillaume II n’a régné que de 1840 à 1849 et comme vous le savez sûrement partout en Europe en 1848 des révoltes éclatèrent ce qui s’appelait à l’époque « Le Printemps des peuples ».)Dans notre réalité, ces révolution à travers toute l’Europe n’affectèrent pas la Belgique car celle-ci avait mis en place des réformes libérales et un mouvement patriotique c’était créé car les belges avaient la sensation que les français auraient pu leur déclarer la guerre et c’était vrai car une légion française a failli traverser la frontière.

Dans notre réalité aux Pays-Bas, le Printemps des peuples n’a pas secoué ce pays car le roi Guillaume II était plus libéral que son père et a grâce à Johan Rudolf Thorbecke il a pu mettre en place des réformes et une nouvelle constitution libérale en 1848, il mourra un an plus tard et son fils Guillaume III continua à mettre en place ces réformes. Même si le roi Guillaume II s’était basé sur son rival Léopold I pour ses réformes néanmoins même sans Belgique indépendante il aurait quand même réformé son pays. Même si Guillaume II était beaucoup plus libéral que son père, si des émeutes aurait hypothétiquement fait leur apparition dans les provinces du sud(la Belgique de notre réalité) le roi aurait été obligé de la part de ses alliés de la sainte-alliance de réprimer les émeutes, les catholiques et les élites conservatrices n’auraient pas eu le choix que de s’allier au régime.

Dans l’histoire alternative il est très possible que les événements que je vous ai mentionné précédemment se soient déroulés de la même manière, les provinces du sud bénéficiant de plus de droits notamment d’avoir leur propre parlement et que les gens ne se seraient plus vus imposer le Néerlandais. De plus dans cet univers les provinces flamandes n’auraient pas été perdues et donc que les finances hollandaises auraient été au beau fixe car il ne faut pas l’oublier mais le bombardement du port d’Anvers par les hollandais le 27 Octobre 1830 soit un peu plus de deux mois après le début de la Révolution belge le 25 Août 1830 dans l’éventualité où les russes auraient aidés à matter la Révolte rapidement, la ville d’Anvers n’aurait pas été impactée et par conséquent les Pays-Bas auraient gardés les deux plus grands ports d’Europe intact soit de Rotterdam et d’Anvers.

Guillaume III aurait dû faire face dans cette histoire alternative à des plus grands problème, dans notre réalité il y eut la démission de Thorbecke a cause en 1853 d’émeutes protestantes qui ne voulaient pas que la hiérarchie catholique romaine soit réinstaurée notamment avec son archevêché à Utrecht, dans cet univers alternatif à la différence du nôtre, même si la monarchie constitutionnelle aurait continué à se maintenir, il est très probable que le sud majoritairement catholique aurait demandé plus de concessions car même si le roi ne se serait plus mêlé des affaires catholiques, les néerlandais du sud dans cet réalité soit les belges de notre réalité auraient exigés d’avoir une séparation nette au niveau religieux entre le sud et le nord notamment dans l’enseignement et en politique, les partis catholiques et libéraux auraient t’ils existés dans ces provinces du sud? Il n’est pas du tout certain cependant si c’était le cas il aurait pu y avoir peut-être car les provinces du sud étaient plus peuplées un premier ministre catholique ce qui aurait créé des révoltes encore plus violentes de la part des protestants et peut-être une guerre civile à l’inverse si le roi Guillaume III avait refusé que le parti catholique et des autres partis similaire soient en Belgique alors là ça aurait été les catholiques qui se seraient rebellés rappelant les émeutes de 1830 qui n’ont pas dégénérées en révolution comme dans notre réalité.

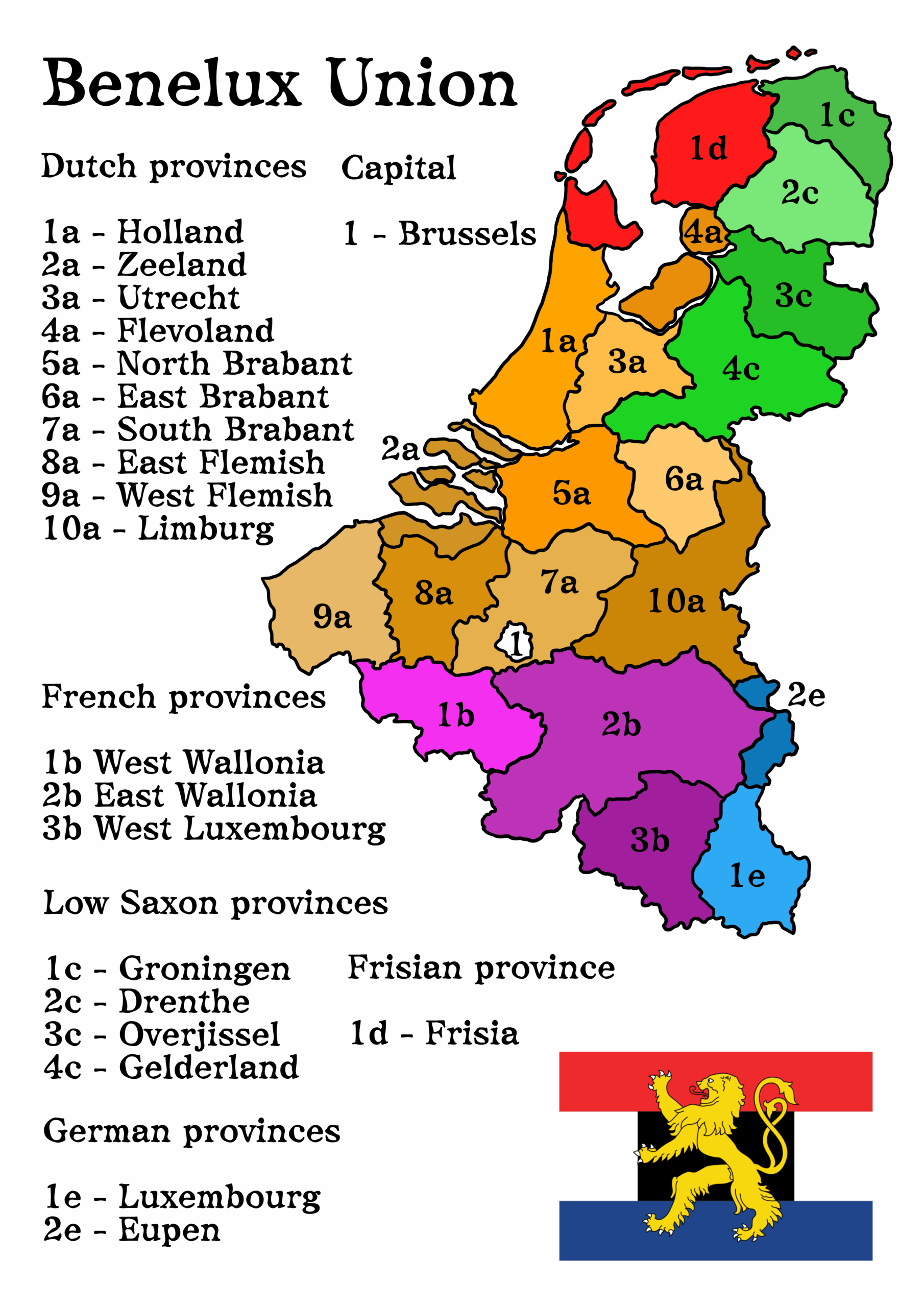

Par contre l’Histoire, n’aurait pas été changée concernant le Grand-Duché du Luxembourg qui dans notre réalité s’est rallié au révolutionnaires belges et une partie du Luxembourg a été à la Belgique et est devenu la Province du Luxembourg tandis que le reste est devenu une union-personnelle avec les Pays-Bas où le roi des Pays-Bas devenait par conséquent roi-grand-duc, dans cet univers alternatif il est possible que le Grand-Duché de Luxembourg soit plus grand en intégrant la province du Luxembourg qui dans notre réalité appartient à la Belgique, car Guillaume III dans notre réalité et probablement dans l’Uchronie n’a pas eu d’héritier mâle, l’héritière étant la future La reine Wilhelmine et a donc céder son pouvoir à la dynastie des Nassau-Weilburg dans le Luxembourg de notre réalité et de l’Uchronie.

Il est possible aussi qu’à la suite des émeutes belges de 1830 de cette uchronie que le Duché du Luxembourg aurait été annexé par Guillaume Ier le punissant d’avoir annexé la Province de Luxembourg de notre univers et d’avoir rejoint les émeutiers, il est possible par la suite que les libéraux hollandais se soient radicalisés suite à cette annexion de la part de Guillaume 1er qui aurait été vu de leur part comme un tyran et que le roi Guillaume Ier auraient entrepris les réformes que son fils avait fait dans notre réalité pour éviter une révolution aux Pays-Bas notamment de donner plus de pouvoir au Sénat car les membres du Sénat étaient majoritairement nommé par le roi, il est possible que les libéraux auraient aussi exigés que le président du Sénat aurait possédé plus de pouvoir et que par conséquent que le roi ait moins de prérogative au niveau du Sénat. En 1848 même si les réformes auraient été implantées plus tôt, il aurait été possible que les libéraux auraient exigés une République même s’ils n’auraient pas été populaire.

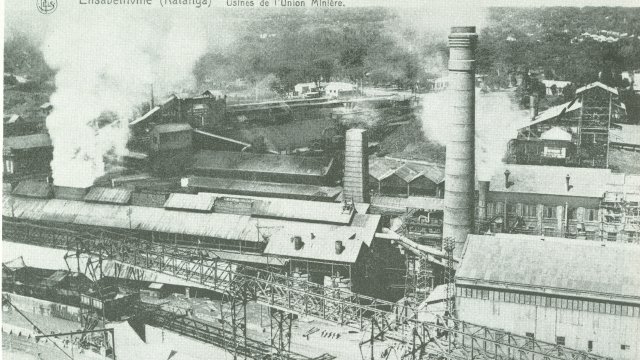

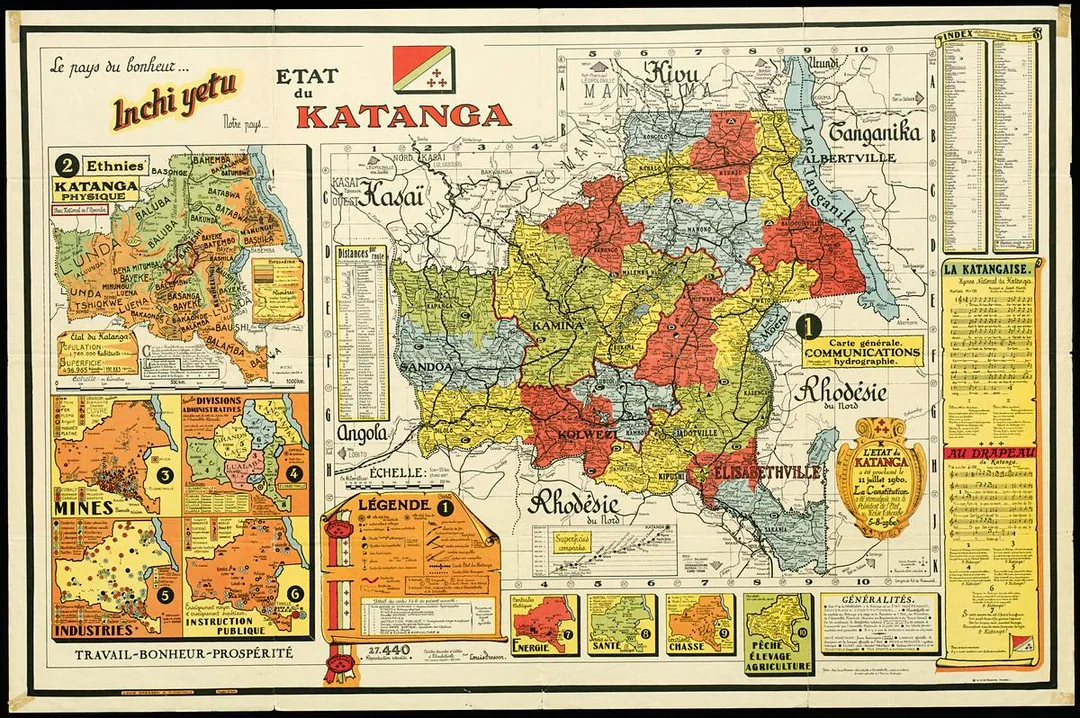

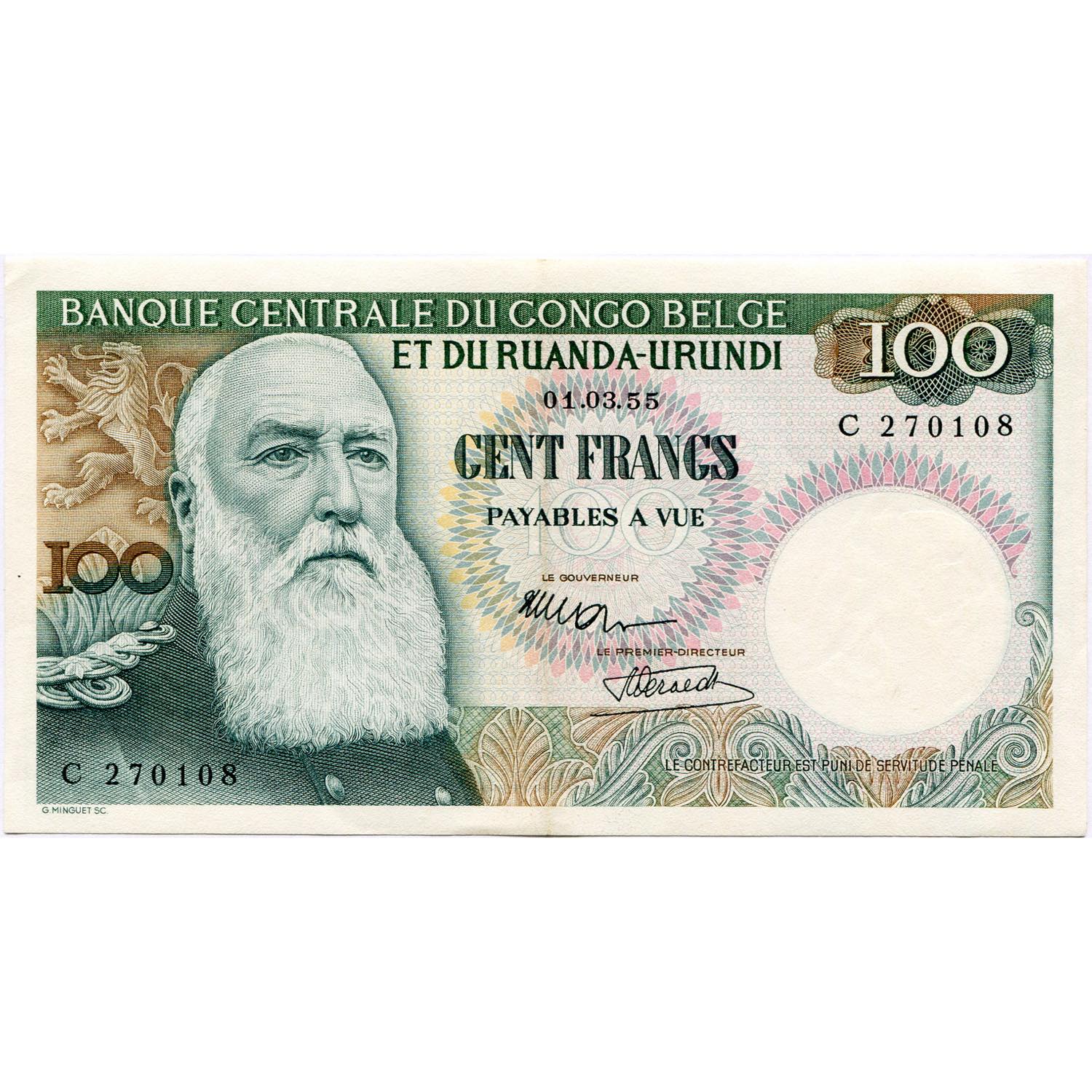

Concernant la guerre franco-prussienne il est possible que le Royaume-uni des Pays-Bas aurait respecté la Sainte-Alliance même si celle-ci n’aurait compté plus que la Prusse et l’Empire Russe à cause de la guerre entre l’Autriche et la Prusse en 1866 bref cela veut dire qu’en 1870 la guerre franco-prussienne aurait été perdue encore plus rapidement par la France et en plus de l’Alsace-Lorraine elle aurait perdue le Hainaut français, guerre perdue plus rapidement car elle se serait fait attaqué aussi par les troupes prussiennes qui seraient passées par le nord de la France du côté de Namur et de Charleroi grâce à leur allié néerlandais. Dans ce scénario, en 1914 on aurait eu la répétition de 1870 en 1914 vu que le Royaume-Uni n’aurait plus garantit l’indépendance du Royaume-Uni des Pays-Bas vu qu’il considérait que cette alliance n’est pas assez démocrate à son goût. La France est attaqué en 1914 par les ardennes et les plaines flamandes. La France est encore plus détruite que dans notre réalité. Dans le scénario de la première guerre mondiale concernant le scénario africain, précédemment durant la Conférence de Berlin de 1885, il est possible que le territoire du Congo actuel ait été divisé entre le Royaume-Uni, la France, le Portugal et l’Empire allemand mais avec la crise d’Agadir l’Empire d’Allemagne aurait pu encore plus sécuriser son influence en demandant des territoires à la France pour connecter ses colonies du Congo allemand et du Cameroun allemand légitimant la seconde guerre franco-prussienne.

Concernant la Seconde guerre mondiale, le Royaume-Uni des Pays-Bas aurait été libéral comme je l’avais expliqué mais comme le Danemark dans notre réalité qui a gardé la même administration sauf que son territoire était devenu fantoche des nazis, tout simplement car les nazis étant très racistes ils traitaient différemment les populations qu’ils considéraient comme supérieures ou inférieures. Dans ce scénario, le Royaume-Uni des Pays-Bas serait devenu fantoche ne voulant pas que ses intérêts économiques et financiers ne soient trop menacés par une guerre qui aurait été trop coûteuse.

L’UE n’aurait probablement pas existé aujourd’hui car dans cette alliance la pression russe aurait été trop forte à aucun moment elle aurait voulu une Union-Européenne qui aurait pu concurrencer sa puissance.

J’ai eu l’idée de proposer des témoignages pour les scénarios d’histoire alternative pour vous permettre de mieux vous imaginez l’Uchronie.

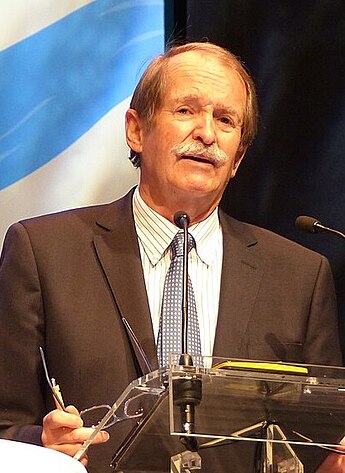

Témoignage fictif de François de Smet en 1830: « Le tonnerre des canons russes résonne dans nos rues. Nous pensions que l’Europe nous soutiendrait, que les Français viendraient à notre aide, mais au lieu de cela, des cosaques défilent sur la Grand-Place. Hier encore, nous chantions la liberté au théâtre de la Monnaie. Aujourd’hui, mes amis gisent morts ou enchaînés. Bruxelles n’est plus une ville libre, mais une garnison étrangère. On nous a vendus au nom de l’ordre. »

Lettre fictive du comte de Mérode à un confrère de Liège en 1831:« Cher ami, il fallait choisir : l’anarchie ou la stabilité. Les Russes ont fait ce que nous n’osions pas : ramener l’ordre à Bruxelles. Les insurgés, manipulés par Paris, auraient plongé notre pays dans le chaos. Guillaume Ier nous garantit la foi catholique et nos privilèges. En échange, nous devons sa fidélité à la couronne. J’accepte ce marché, car l’alternative était la guillotine. »

Propos fictifs rapportés dans un journal clandestin par un tisserand de Gand en 1848:« Quand Paris s’est soulevée, nous avons cru que notre heure viendrait. Mais le 15 mars, les cosaques sont revenus. Ils ont tiré dans la foule place Saint-Bavon. Mon frère est tombé, et son sang a rougi les pavés. On nous dit : ‘La Belgique n’existe pas, vous êtes sujets du roi des Pays-Bas.’ Mais dans mon cœur, je sais que nous sommes un peuple étouffé. »

Témoignage fictif de Jean-Baptiste Wauters, caporal dans l’armée néerlando-belge(1870):« Les Prussiens marchent avec nous. Nous franchissons la Sambre pour attaquer les Français. Jamais je n’aurais cru porter l’uniforme de ceux qui ont écrasé la révolte de mes grands-parents. Mais l’ordre est clair : l’empereur Napoléon doit tomber, et notre royaume se tiendra aux côtés de Berlin et de Moscou. Je me bats pour un drapeau qui n’est pas le mien. »

Témoignage fictif d’une institutrice de Mons en Août 1914:« Les journaux disent que nos soldats marchent avec les Allemands vers Paris. Nous ne sommes plus neutres, nous ne sommes plus belges – nous sommes une province dans un empire qui n’est pas le nôtre. Mes élèves parlent encore français en cachette, car à l’école on nous oblige à parler néerlandais. Nos enfants n’apprendront jamais que la Belgique a existé, même dans un rêve. »

Témoignage fictif recueilli après la guerre par un docker d’Anvers:« Quand les Allemands sont arrivés, ce ne fut pas une invasion : ce fut une alliance. Les nazis ont trouvé ici des ports, des usines, des hommes déjà dressés à obéir. Nous avons chargé des bateaux pour la Kriegsmarine, travaillé dans les usines pour leur guerre. Certains disaient : ‘C’est notre destin depuis 1830, soumis à Berlin et à Moscou.’ Mais moi, chaque caisse que je portais, je savais qu’elle écrasait un peu plus notre liberté. »

Témoignage fictif d’un vieil exilé en 1973:« Mon grand-père me disait toujours : ‘Nous aurions pu être la Belgique, un pays libre et européen.’ Mais les Russes sont venus, et avec eux l’ombre de la répression. Tout a basculé là. Aujourd’hui, Bruxelles n’est pas la capitale de l’Europe, mais une garnison du Nord. Les jeunes ne savent même plus que le mot ‘Belgique’ a existé. Moi je le porte comme un secret, une flamme éteinte que je refuse d’oublier. »

2.1) Et si Guillaume Ier des Pays-Bas avait accepté la proposition des révolutionnaires belges plus tôt?

Selon certains historiens dont Jean Stengers en 1830 au début de la révolution belge la majorité des belges voulaient un régime avec une certaine autonomie. C’est à cause des actions du roi Guillaume 1er et de ses fils qui ont fini par agaçer un tel point les belges que les négociations n’étaient plus possibles. En date du 29 Septembre 1830 vers la fin de la Révolution, les États-généraux avaient enfin acceptés la séparation administrative donc elle accordait plus d’autonomie aux Pays-Bas Méridionaux mais il était trop tard, la population belge considérait que le monarque des Pays-Bas avait fait couler trop de sang et par conséquent qu’il ne pouvait plus régner sur la Belgique.

Mais que ce serait t’il passé si la Belgique aurait reçu plus d’autonomie de la part du roi des Pays-Bas?

Il aurait fallu que les les États-généraux se prononcent plus tôt sur l’autonomie administrative de la Belgique car au mois de Septembre la plupart des grandes villes belges avait été capturées par les révolutionnaires belges et dans cet univers alternatif là ce qu’on appel dans notre monde la Belgique aurait pu être en quelque sorte en union personnelle avec les Pays-Bas,une double monarchie un peu comme ce qu’il s’est passé dans l’Empire d’Autriche où après la Révolution de 1848 la Hongrie a tenté de faire sécession de l’Empire D’Autriche avant que celui-ci s’appel le Royaume D’autriche-Hongrie en 1867.

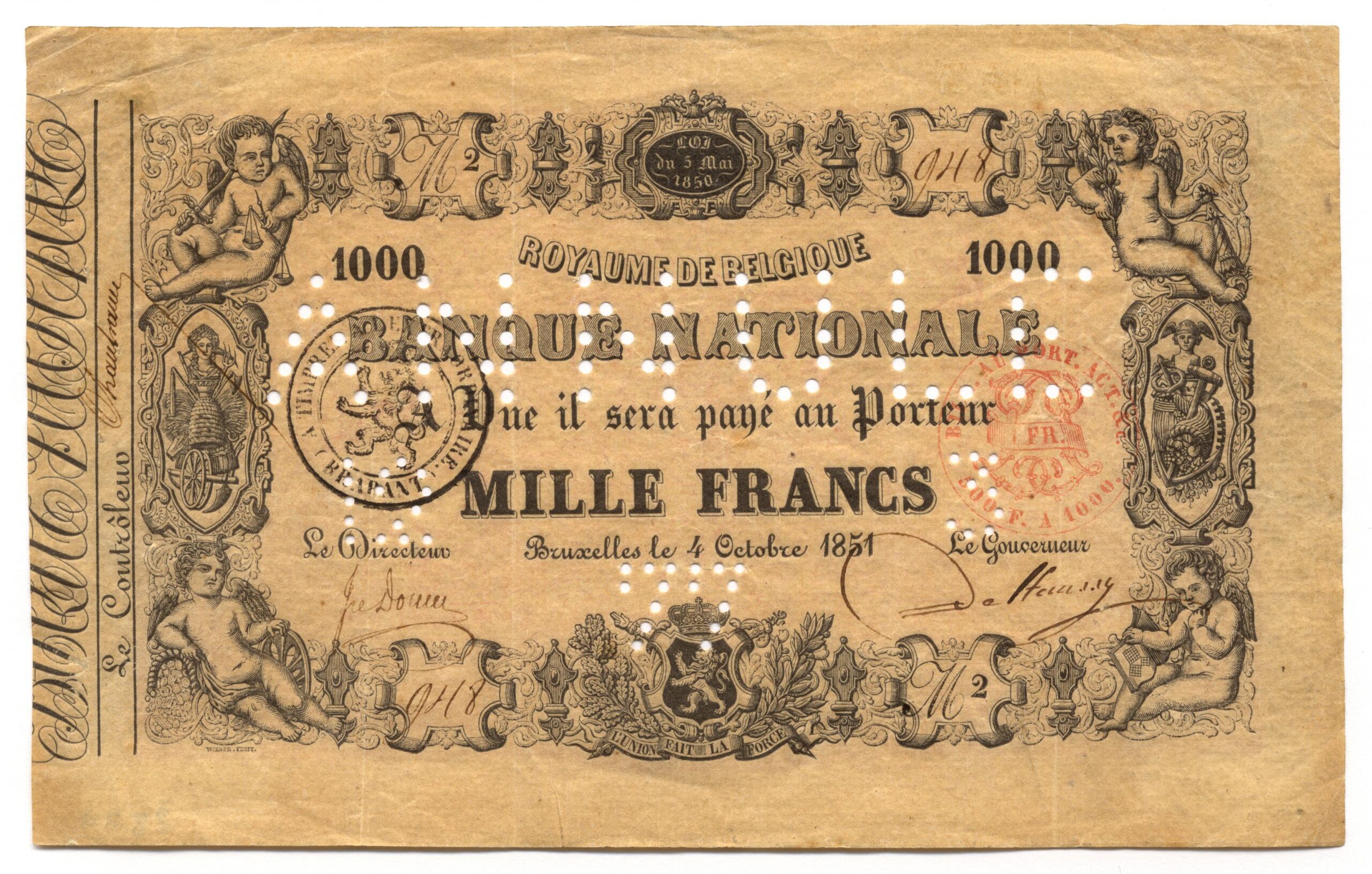

Dans ce scénario uchronique à la différence de l’ancien scénario où les territoires de la Belgique sous domination hollandaise recevait un peu plus de droits au fil du temps, ici la Belgique(Pays-Bas méridionaux)serait vu réellement comme un égal de la Hollande, par exemple les Pas-Bas méridionaux auraient une monnaie commune avec les Pays-Bas qui aurait pu être utilisée pour le commerce et puis une monnaie locale seulement localisée dans les Pays-Bas méridionaux ce sera donnant-donnant les Pays-Bas méridionaux se développant beaucoup avec les produits importés des colonies hollandaises.Le Français et le Néerlandais auraient été officiellement reconnus. Les belges auraient pu pratiquer la religion de leur choix à la différence du scénario précédent où les Pays-Bas auraient été mal vu sur la scène politique européenne à part pour la Russie, ici le compromis entre les révolutionnaires et Guillaume D’orange amène à plus de stabilité et donc un meilleur équilibre des puissances étant donné que le Royaume-Uni des Pays-Bas avait été initialement créé pour endiguer la France.

La Prusse aurait trouvé dans le Royaume-Uni des Pays-Bas un allié de choix notamment dans son unification. D’autres variantes de ce scénario auraient pu être possible avec une version confédérale où il y aurait eu une alliance militaire et douanière qui aurait empêché la fragmentation de cet état. Un dernier scénario est possible où l’état reste très centralisée même si le roi Guillaume Ier aurait lâché du lest, notamment en matière de langue et de religion il est possible que plus tard en 1848 une nouvelle révolution ait lieu. Si nous allons plus loin dans le temps la première guerre mondiale aurait pu tout simplement se passer différemment car l’Empire allemand aurait dû y réfléchir à deux fois avant d’envahir ce pays.

Voici la chronologie de l’Uchronie

En 1830, un autre point de divergence aurait été que le roi Guillaume Ier aurait pu en craignant une intervention française de convoquer une réunion extraordinaire à la Haye où un compromis aurait été conclu avec les révolutionnaires. Dans ce nouveau royaume, il y aurait eu deux capitales Bruxelles et la Haye.

En 1840, Amsterdam reste un centre financier tandis que le charbon et l’acier wallon alimentent l’industrie.

En 1914, L’Empire allemand attaque la France mais passe par l’Alsace-Lorraine et la 1ère guerre mondiale ne dégénère pas car l’Allemagne voit le Royaume-Uni des Pays-Bas comme un adversaire trop puissant et vu que le Royaume-Uni garantissait cet état il serait resté neutre et la France aurait eu beaucoup de risques de perdre cette seconde guerre franco-prussienne.

En 1940, les ports du Royaume-Uni des Pays-Bas permettent un point d’appui important pour les britanniques, l’Allemagne nazie aurait perdu beaucoup de temps à faire capituler le Royaume-Uni des Pays-Bas et cela l’aurait affaibli encore plus.

En 1945, le Royaume-Uni des Pays-Bas permet une fédéralisation de l’Europe plus rapide que dans notre réalité, et l’UE aurait eu deux capitales Bruxelles et la Haye.

Pour cette histoire tout comme l’ancienne j’ai imaginé des témoigné fictifs de personnes qui auraient vécu dans cet univers alternatif:

Témoignage fictif de 1830 du Journal de Charles Van der Velde, étudiant en droit à Louvain:« Nous étions prêts à mourir pour une Belgique libre. Mais ce soir, un messager est arrivé : le roi Guillaume Ier convoque une assemblée, non pour nous juger, mais pour écouter nos revendications. L’air est électrique : certains crient à la trahison, d’autres parlent d’espoir. Et si, au lieu de briser nos chaînes, on les transformait en liens d’amitié avec nos frères du Nord ? »

Témoignage fictif provenant d’une lettre de Marie De Smet à son frère à Amsterdam en 1914:« Les journaux disent que l’Allemagne a un plan pour envahir la France par chez nous. Mais nos professeurs assurent que ce serait une folie : nos forteresses de Liège, Namur et Maastricht forment un mur infranchissable, et notre armée est trop puissante pour être contournée. Les Allemands ne veulent pas d’une guerre sur deux fronts, encore moins d’une guerre contre nous. Peut-être que, grâce à notre union, l’Europe évite le pire. »

Témoignage fictif de Pieter Claes en 1940 qui dans cet univers alternatif est un officier de la marine royale:« Quand les Allemands ont franchi la frontière en mai, nous avons résisté. Mais nous n’étions pas seuls : les navires britanniques remplissaient nos ports, et nos avions belgo-néerlandais combattaient dans le ciel avec les Spitfires anglais. Rotterdam a souffert, Anvers aussi, mais jamais nous n’avons cédé. Hitler pensait nous écraser comme une simple Belgique ? Il a trouvé un lion à deux têtes, rugissant de concert avec Londres. »

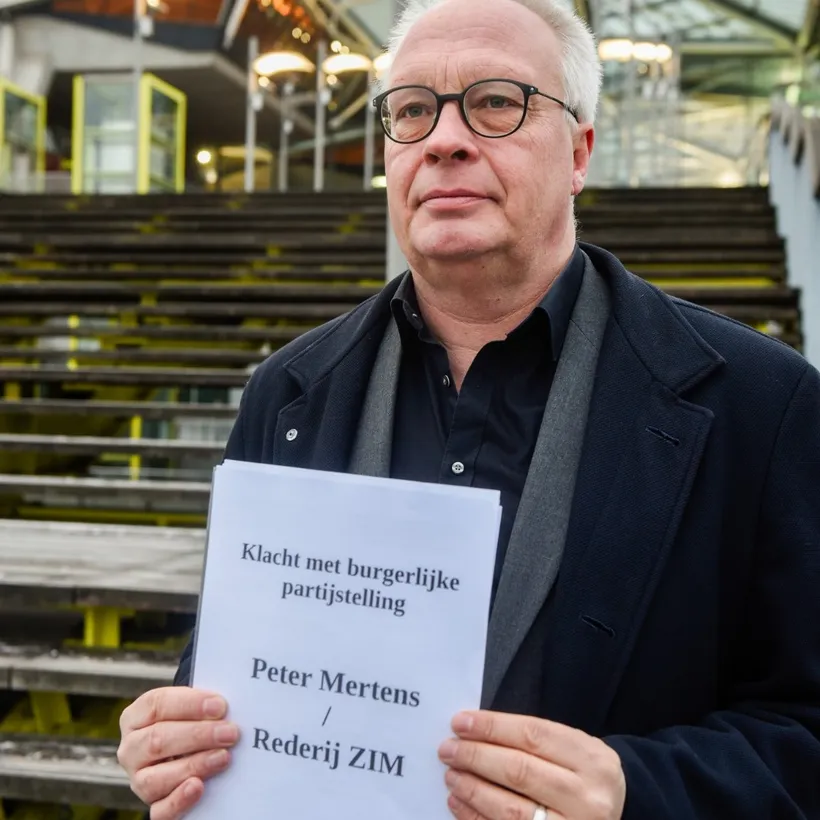

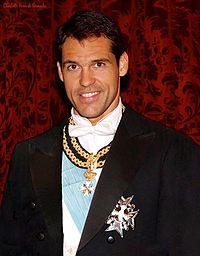

Discours fictif de Paul Van Zeeland en 1957 (qui dans cet univers tout comme le nôtre est européiste.):« Mes chers collègues, si aujourd’hui nous signons le Traité de Rome, c’est parce que nous avons appris, dans notre royaume fédéral, que l’unité n’est pas une utopie, mais une réalité. La France et l’Allemagne doivent comprendre ce que nous savons depuis un siècle : l’Europe doit être fédérale, ou elle ne sera pas. »

Interview fictive de Sophie Janssens une journaliste bruxelloise en 2025: «Aujourd’hui, Bruxelles-La Haye est la capitale de l’Europe. Quand on se promène dans les rues, on entend le français, le néerlandais, l’anglais, l’allemand. Certains disent que sans le compromis de 1830, notre continent serait encore divisé, tiraillé entre Paris et Berlin. Mais nous avons montré qu’une autre voie était possible : celle d’un royaume uni devenu le cœur battant de l’Union européenne.»

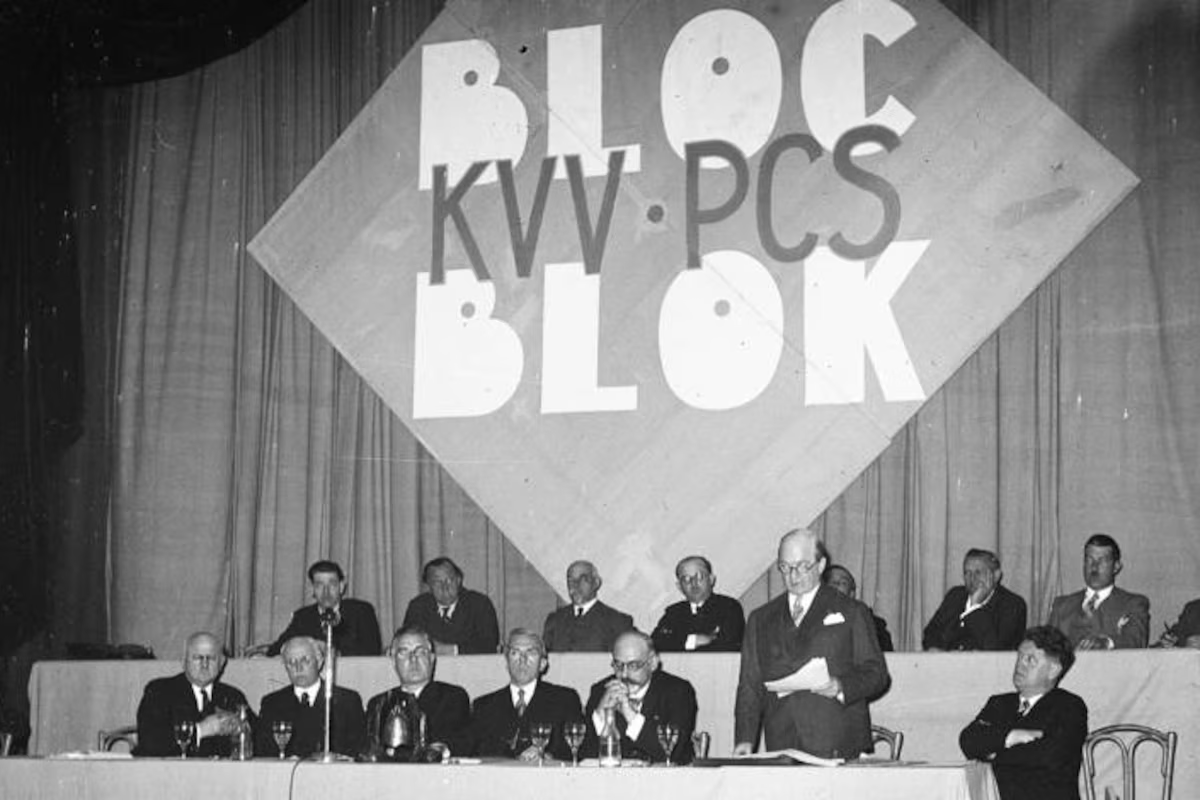

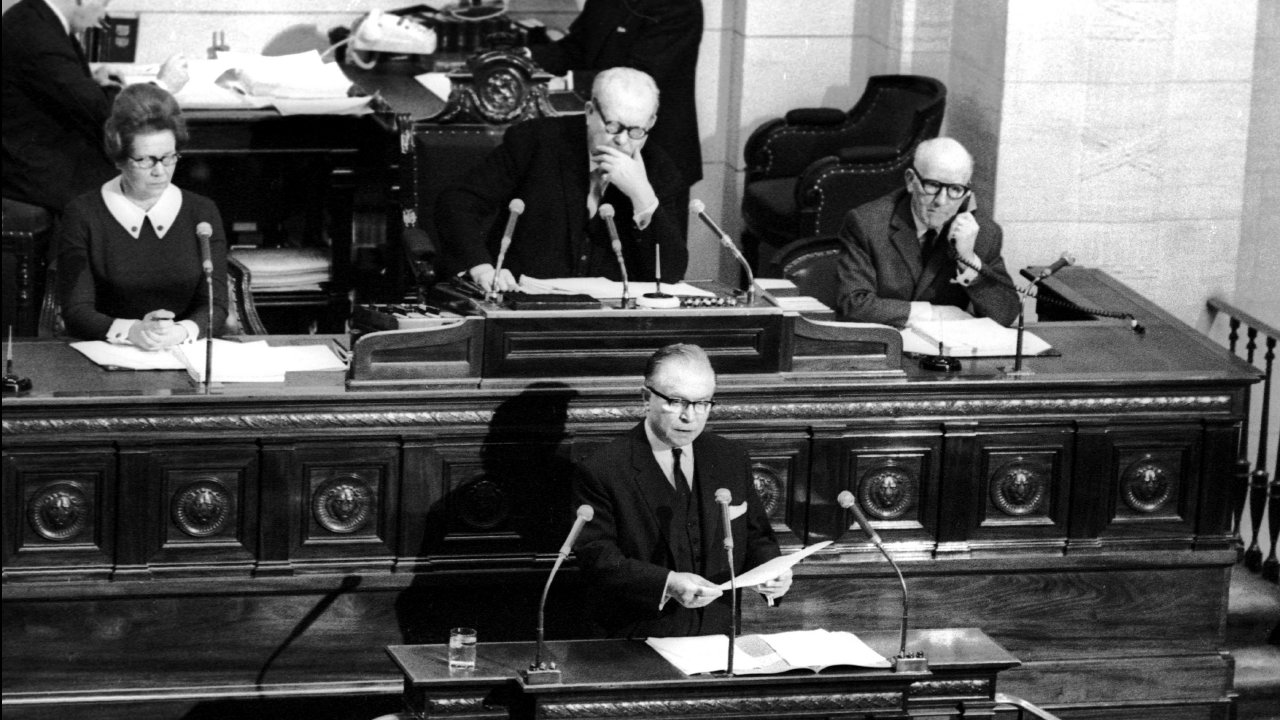

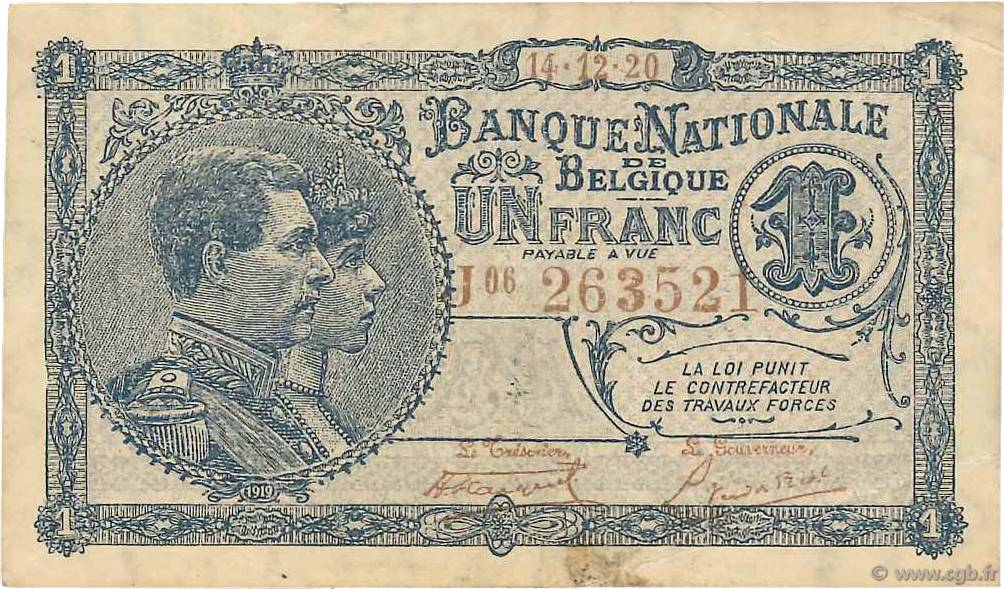

2.2) Et si la Belgique en 1830 était devenue une république?

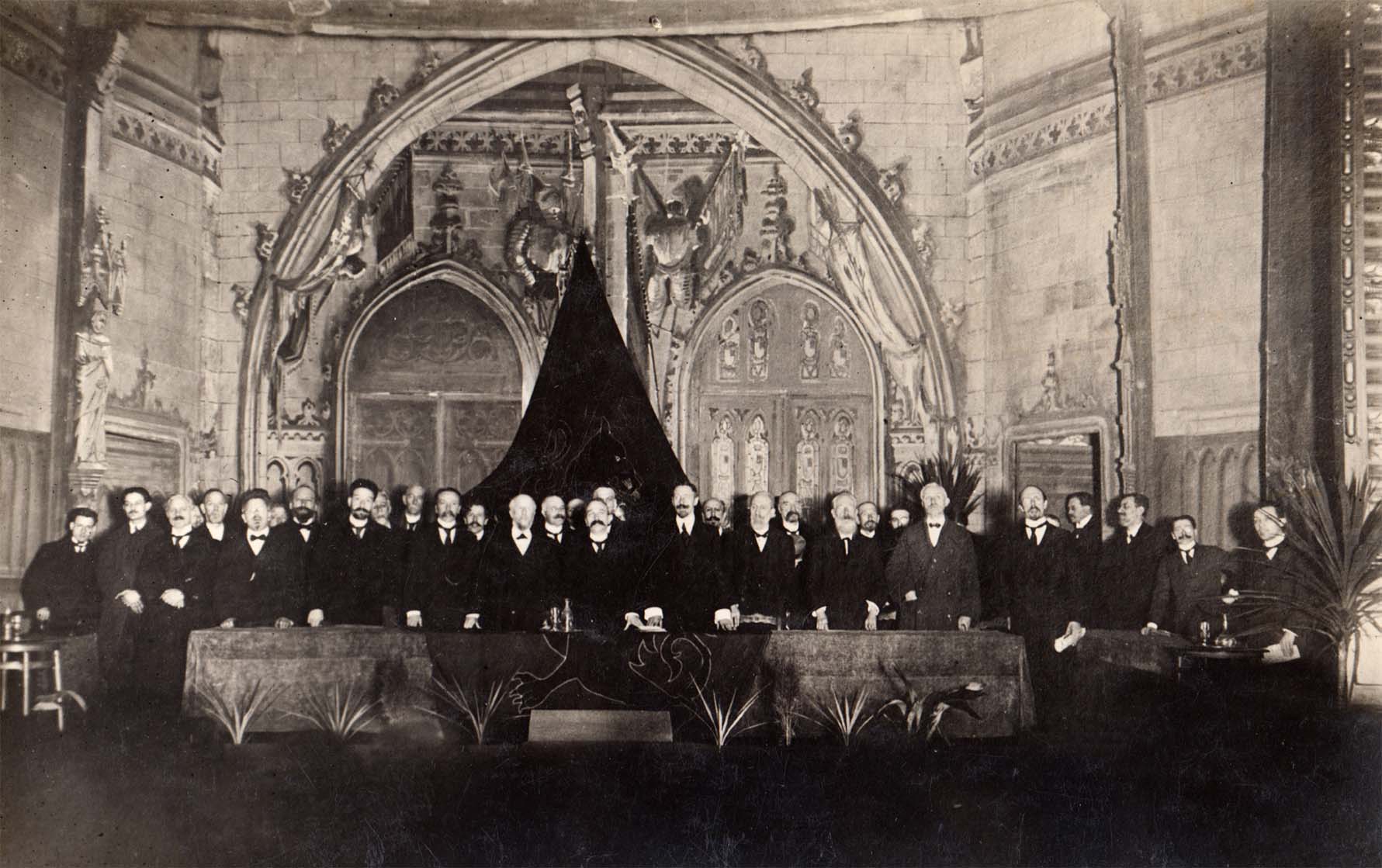

Tout d’abord, revenons à ce qu’il s’est passé dans notre histoire,le Congrès national qui fut créé en Novembre 1830 comptait 200 membres et il fut remplacé par la suite par le parlement, il a été voté en date du 22 Novembre 1830 l’adoption du système de la royauté sur les 200 voix 174 voix étaient favorable,13 défavorables et 13 se sont abstenus.

Mais pourquoi avoir choisi la monarchie?

Tout d’abord le choix d’une république aurait été vu comme un régime créant moins de stabilité que la Monarchie alors qu’au moment de l’indépendance la stabilité était cruciale c’est aussi avec la pression des grandes puissances européennes en Octobre 1830 pour une Belgique neutre et stable que cette décision a été prise.

Il ne faut pas oublier aussi que la Monarchie ne faisait pas peur aux autres puissances coloniales et que la monarchie constitutionnelle fut adoptée car elle faisait un compromis entre les tendances libérales et catholiques et aussi la monarchie française qui venait de remplacer la monarchie absolue de Charles X par Louis-Philippe monarque constitutionnel était un événement qui renforca la légitimité de la monarchie constitutionnelle.

Mais que se serait t’il passé si le cour des choses avait changé et comment serions nous arrivé là?

Tout d’abord pour rendre ce scénario crédible il aurait fallu plusieurs choses:

En premier lieu, Londres craint qu’un prince français (comme le duc de Nemours, fils de Louis-Philippe) ne devienne roi de Belgique et ne renforce Paris ce qui a au passage failli se passer dans notre réalité.

En second lieu, les libéraux belges, influencés par les idées de 1789 et de 1830 en France, font valoir que seule une république garantirait la souveraineté populaire et la neutralité du pays.

Les catholiques modérés, d’abord favorables à un roi catholique, acceptent finalement la république en échange d’un rôle garanti pour l’Église dans l’éducation.

Les puissances européennes, après négociations, reconnaissent une Belgique républicaine à condition qu’elle ne cherche pas à s’unir à la France.

En 1831, la Belgique devient une république parlementaire et bourgeoise.

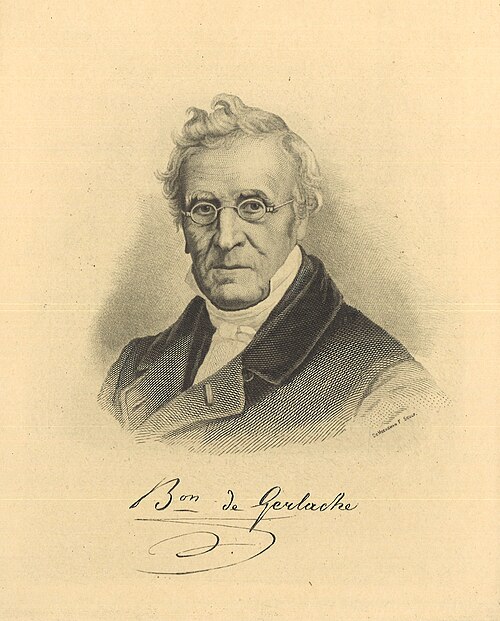

Concernant le président fictif de cette Belgique il aurait été Étienne Constantin de Gerlache, juriste liégeois et chef du Congrès national, qui dans notre réalité fut brièvement chef du gouvernement provisoire. Il aurait incarné un compromis entre catholiques et libéraux.

Et concernant le chef de gouvernement, il est possible que cela aurait été Le rôle exécutif étant confié à un président au-dessus des partis, le premier ministre aurait été un libéral pragmatique comme Joseph Lebeau, grand artisan de l’indépendance, capable de négocier avec les grandes puissances et ce côté diplomate comme vous l’aurez compris aurait beaucoup aidé dans ces temps troublés et en plus dans notre univers il fut premier ministre même si il n’est pas resté longtemps entre le 28 Mars 1831 et le 24 Juillet 1831.

A long terme plusieurs conséquences sont à envisager:

Tout comme dans notre réalité sauf qu’ici il n’y pas de roi mais contrairement un régime présidentiel où le président à beaucoup de pouvoir ici le président est une figure d’arbitrage tout comme le roi dans notre univers (élu par le Congrès, puis plus tard par le Parlement), tandis que le pouvoir réel est entre les mains du Premier ministre et de la Chambre.

Il n’y aurait sans surprise aucun palais royal, et symbole de la Belgique aurait été une allégorie de la liberté et peut-être moins où pas du tout le lion de Brabant qui est le symbole actuel de la Belgique évidemment il n’y aurait pas de fête du roi et les héros révolutionnaires seraient mis en avant au lieu des différents rois qui ont régnés sur la Belgique.

Tout comme en France durant la 3ème république, ici la Belgique est beaucoup plus instable et donc traverse régulièrement des crises institutionnelles et gouvernementales.

La Belgique serait plus isolée sur la scène politique européenne non pas seulement car c’est une république mais aussi que sans liens de sang avec une famille royale il y aurait eu moins de liens et les pays européens l’aurait surveillé plus, il s’en méfierait.

Même si c’est un scénario très difficile à envisager car à cette époque seulement la Suisse et San Marino étaient des républiques cependant si la Belgique devenait une république il est possible que les Wallons tout comme les flamands se seraient vus imposé le Français de manière beaucoup plus forte car les révolutionnaires du Congrès national était déjà fan du Français mais ici sans roi comme arbitre la situation aurait été très compliquée, les révolutionnaire voulait une langue pour une nation cherchant à forger une unité nationale comme les jacobins de la Révolution Française.

Malheureusement le Flamand aurait été beaucoup plus marginalisé en Flandre et l’alphabétisation en Français plus forte comme en Wallonie. Il est possible que le mouvement se soit organisé plus tôt vers les années 1840,un parti flamand républicain aurait pu faire son apparition.

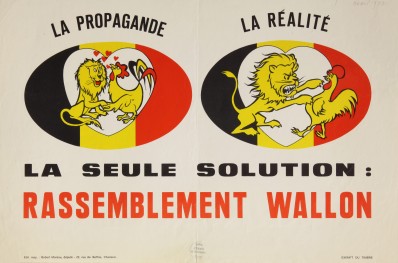

Il y a plusieurs embranchements possibles pour cette uchronie soit la République belge cède aux revendications flamandes aux alentour de 1890,1900 soit la Flandre fait sécession.

Dans le premier scénario où la Flandre est francisée, le flamand est relégué tout comme le Wallon et les langues régionales au second plan notamment dans les campagnes. Parce que le Français permet une montée sociale, le Mouvement flamand peu à peu de sa puissance. La situation s’aggrave les dialectes et langues régionales ne sont plus reléguées aux foyers, elles perdent tout statut. Il est probable qu’après la Seconde guerre mondiale que le flamand,wallons et autres patois aient quasiment disparus et ils auraient été seulement présent folkloriquement au profit de la langue française. Vous vous en doutez mais dans ce scénario, la crise de l’université de Louvain n’a pas lieu.

Dans le scénario où la République belge s’effondre, il y a une chronologie que nous pouvons établir:

Entre 1880 et 1914, Le mouvement flamand se transforme en force politique, il réclame des écoles en flamand, des tribunaux bilingues. La République refuse, au nom de l’unité nationale. Des émeutes éclatent à Gand et à Louvain. Des députés flamands quittent la Chambre en signe de protestation. Après l’occupation allemande, certains nationalistes flamands, qui avaient collaboré avec la flamenpolitik, réclament l’Indépendance de la Flandre. La République sort affaiblie, la Flandre menace de sécession.

Durant les années 1930, La crise économique favorise les partis séparatistes flamands. La République finit par reconnaître le néerlandais comme langue officielle, mais trop tard : la confiance est brisée.

En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, la Flandre proclame son autonomie, avec l’appui discret des Pays-Bas.

En 2025 alors que la République Wallonne est plus proche culturellement de la France et la République flamande des Pays-Bas, Bruxelles est un territoire disputé, une ville internationale tout comme Genève. Dans cet univers Bruxelles reste toujours la capitale de l’UE même étant un territoire contesté mais reste sous administration conjointe de la République Wallonne et Flamande.

Voici les différentes témoignages que je vous ai concoctés pour ces différents scénarios:

Tout d’abord passons au témoignages fictifs de l’univers où la République belge a survécu:

Témoignage fictif d’un bourgeois bruxellois au lendemain de la proclamation de la république belge en 1831:

« Hier, le Congrès a voté. Point de roi, point de prince étranger ! Nous aurons une République, gouvernée par nos élus. Certains craignent que cela nous mène aux désordres de la France en 1793, mais ici les avocats et notables tiennent les rênes. La foule, place Royale, a acclamé le mot “République” comme un cri de victoire. J’avoue que j’avais rêvé d’un roi protecteur, mais je sens que cette liberté nouvelle nous appartient davantage. »

Témoignage fictif d’un catholique inquiet en 1850, lettre d’un prêtre namurois à son évêque:

«Monseigneur, je vous écris avec inquiétude. Depuis que la République s’est installée, nos gouvernants oscillent sans cesse entre libéraux et catholiques. Les présidents se veulent arbitres, mais leur autorité est mince. Les enfants des écoles publiques reçoivent moins de catéchisme qu’autrefois. Certains parmi les fidèles regrettent de n’avoir pas un roi catholique comme guide moral. Pourtant, la République nous a donné la paix et la prospérité. Je m’interroge : était-ce le prix à payer ? »

Discours fictif d’un député au parlement en 1885 concernant la question coloniale:

« Messieurs, si nous avions un roi ambitieux, sans doute serions-nous déjà engagés dans une aventure coloniale insensée, comme nos voisins. Mais nous sommes une République. Le Congo ne doit pas devenir la propriété d’un monarque imaginaire, mais, s’il nous appartient, il doit être sous le contrôle du peuple et de ses représentants. Nous refusons que la République soit tâchée par l’avidité de quelques banquiers ou industriels ! »

Concernant le scénario où la Flandre se fait franciser, voici les témoignages:

Journal fictif d’un instituteur à Bruges en 1835:

« Aujourd’hui, j’ai reçu les nouvelles consignes : enseigner uniquement en français, même aux enfants qui ne parlent pas un mot de cette langue à la maison. J’entends leurs rires quand je corrige leur accent. Certains pleurent, perdus. On dit que c’est pour faire d’eux de vrais citoyens de la République. Mais à quel prix ? »

Discours fictif d’un député républicain libéral en 1885 au parlement:

« Citoyens, souvenez-vous : la République n’est pas flamande ni wallonne, elle est belge et elle s’exprime en une langue commune, la langue de Molière et de la liberté : le Français. L’unité nationale exige le sacrifice des patois.»

Lettre fictive d’une étudiante gantoise à sa famille en 1920 :

« Papa, je t’écris en Français, comme nous l’exigent nos professeurs. Je comprends encore ton Flamand, mais il m’est de plus en plus difficile de l’écrire. À l’université, on dit que parler Flamand, c’est être arriéré. Je veux réussir, alors je parle Français. Mais parfois, je me sens coupée de toi et de maman. »

Témoignages fictifs d’un scénario où la République belge s’est effondrée:

Lettre fictive d’un paysan flamand à son curé en 1845: « Mon fils est allé à l’école de l’État. Il revient en pleurant : le maître lui interdit de parler notre langue. On le punit s’il dit un mot en Flamand. On dit que la République est pour le peuple, mais elle nous traite comme des étrangers. »

Journal fictif d’un soldat flamand de retour du front en 1918:

« On nous a commandés en Français, jugés en Français, enterrés en Français. Nos morts ne comprenaient pas cette langue. Et maintenant, la République refuse encore de reconnaître le Flamand. Alors, à quoi avons-nous donné notre sang ? »

Discours fictif d’un militant flamand à Anvers en 1930:

« Cent ans de République, cent ans de mépris ! Nous ne sommes pas des Français du Nord, nous sommes des Flamands, avec notre langue et notre histoire. Si la République nous refuse, alors nous créerons la nôtre. »

Témoignage fictif d’une Bruxelloise dans un journal européen en 1980: « Tout est devenu compliqué. Les Flamands disent que Bruxelles est à eux, les Wallons disent que c’est leur capitale. Et nous, habitants, nous nous sentons européens avant tout. On nous parle d’un statut spécial, mais qui gouvernera vraiment cette ville ? »

Discours fictif du président flamand Pieter Deblock en 2001: « Citoyens flamands, aujourd’hui notre République s’affirme. Nous parlons notre langue, nous écrivons nos lois, nous choisissons notre destin. La République belge a échoué, mais la République flamande vivra. »

Discours fictif de la présidente wallonne Sophie Lambert en 2020: « Peuple de Wallonie, nous avons traversé la séparation, la douleur d’une rupture. Mais nous sommes restés fidèles à l’esprit de 1830 : une République francophone, solidaire et profondément européenne. »

Et voici finalement les témoignages fictifs de personnes concernant le scénario où la République belge cède aux revendications des flamands:

Lettre fictive d’un député libéral francophone à un collègue en 1847:

« Mon cher ami,

Le Congrès discute déjà d’amendements constitutionnels. Les députés flamands sont de plus en plus virulents : ils veulent des tribunaux en néerlandais et des écoles bilingues. Je crains que si nous restons inflexibles, la République ne se brise. Peut-être vaut-il mieux céder un peu… »

Journal fictif d’un étudiant flamand à Louvain en 1873: « Aujourd’hui, c’est historique : le tribunal de Gand a jugé une affaire en Flamand ! On dit que c’est une concession de la République pour calmer la rue. Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre : nous voulons que notre langue soit l’égale du Français dans tout le pays. »

Discours fictif d’un député flamand au Parlement en 1898: « Citoyens, pour la première fois dans l’histoire de la République, une loi reconnaît l’égalité juridique du Français et du Flamand. Ce n’est pas une faveur, c’est une victoire de la démocratie. La République a choisi de survivre en devenant bilingue, et non en restant jacobine. »

Témoignage fictif d’un instituteur bruxellois en 1930: « Dans ma classe, je dois enseigner en deux langues : le matin en Français, l’après-midi en Flamand. Les enfants passent de l’un à l’autre sans peine. Moi, j’en sors épuisé. Mais si c’est le prix de la paix entre Flamands et francophones, je l’accepte. »

Lettre fictive d’une mère wallonne à son fils en 1962: « Ton père grogne : “Encore une réforme linguistique !” Désormais, chaque région aura sa langue officielle. La République dit que c’est pour respecter les communautés. Moi, je crains que cela ne nous divise encore plus. Mais au moins, les Flamands ne parlent plus de sécession. »

Discours fictif du président Henri Declercq en 1970: « Citoyens, nous avons entendu la voix des peuples flamand et wallon. La République devient fédérale. Chaque région aura son autonomie linguistique et culturelle, mais nous resterons unis sous la bannière de la République belge. L’avenir est au compromis. »

Témoignage fictif d’une étudiante flamande à Bruxelles en 2000: » À l’université, mes cours sont bilingues. J’écris mes dissertations en Flamand, mes amis wallons en Français. C’est parfois lourd, mais je me sens vraiment citoyenne belge. La République n’a pas choisi entre nos langues : elle nous oblige à vivre ensemble. »

Editorial fictif dans La Gazette républicaine en 2025: « En deux siècles, la République est passée d’un jacobinisme francophone à un fédéralisme bilingue. Elle n’a pas écrasé le flamand, elle n’a pas éclaté en deux États, elle a survécu par le compromis. Certains y voient de la faiblesse ; d’autres, la plus belle preuve de résilience républicaine. »

2.3) Et si le Mouvement flamand était beaucoup moins populaire et qu’il c’était beaucoup moins développé que dans la réalité?

Dans cette uchronie, la Belgique obtient son indépendance en 1830, mais le Mouvement flamand ne se développe pas fortement. Plusieurs facteurs expliquent cette faiblesse, tout d’abord, la bourgeoisie francophone conserve le contrôle politique et économique dans la majorité des villes. La population flamande, majoritairement rurale, est moins mobilisée car les inégalités sociales sont moins accentuées, et le sentiment d’appartenance belge prime sur les revendications linguistiques. L’Église catholique favorise l’unité linguistique pour stabiliser le jeune royaume.

Les conséquences auraient été que le français reste la langue dominante dans l’administration, l’enseignement et les affaires, même en Flandre. Les tensions linguistiques sont minimes, la Belgique se construit autour d’un nationalisme centralisé et francophone.

Voici la chronologie concernant cette uchronie:

En 1830, a lieu l’Indépendance de la Belgique, La Belgique se sépare des Pays-Bas. Le français devient la langue de l’État et de l’administration. Le Mouvement flamand reste faible, la population rurale flamande est peu politisée.

En 1831, la Constitution est adoptée, garantissant les droits individuels mais sans dispositions spéciales pour la langue flamande. L’élite politique et économique est francophone. La Conséquence est que la Flandre est intégrée au système francophone, limitant le développement d’un mouvement linguistique indépendant.

Entre 1840 et 1870, la Wallonie devient le centre industriel en charbon et en acier, la Flandre reste agricole mais francisée progressivement. L’éducation et l’administration flamande sont dominées par le français. La conséquence est que la fracture économique entre Wallonie et Flandre est moins liée à la langue, plus à l’industrialisation.

Entre 1880 et 1914, les universités et les administrations restent francophones. Les élites flamandes s’assimilent pour progresser socialement. Il n’y pas de partis politiques spécifiquement flamands. La Conséquence est que L’État reste centralisé et unitaire.

Durant la 1ère guerre mondiale, la Belgique est occupée par l’Allemagne. La propagande allemande est peu efficace, le nationalisme belge prime sur les revendications linguistiques. La conséquence est qu’ il n’y a aucun renforcement du Mouvement flamand.

Durant l’entre-deux-guerres, il y a la reconstruction économique et sociale. Il n’y a pas de pression politique pour la reconnaissance du flamand. La francisation des villes flamandes s’accélère. La conséquence est que le clivage linguistique reste faible, la Belgique conserve son unité.

Durant l’occupation allemande, celle-ci n’accentue pas les divisions linguistiques. Les Flamands et Wallons participent conjointement à la résistance. La conséquence est que le Mouvement flamand radical, qui dans notre réalité se développe après-guerre, reste marginal.

Entre 1945 et 1960, le français reste la langue dominante de l’administration et de l’enseignement. La Wallonie et la Flandre se développent économiquement de manière plus intégrée que dans notre réalité. La conséquence est que les réformes linguistiques comme celles de 1962 à 1963 n’existent pas.

Entre 1960 et 1980, Il y a le déclin industriel en Wallonie qui est compensé par l’intégration de la Flandre. Les partis nationalistes flamands n’existent pas ou sont marginaux. La Belgique reste un État unitaire et centralisé. La conséquence est qu’il n’y a pas de réformes de l’État en régions ou communautés.

Entre 1980 et 2000, l’économie se diversifie avec des services et des technologies. Les villes flamandes adoptent le français dans l’administration et l’enseignement supérieur. La Belgique reste unifiée politiquement. La Conséquence est que Bruxelles reste majoritairement francophone, le bilinguisme obligatoire n’est pas instauré.

En 2025, la Belgique est un État unitaire francophone avec peu de tensions identitaires. La politique se concentre sur l’Europe, l’économie, l’environnement, plutôt que sur la langue. La culture flamande reste minoritaire dans les médias et l’éducation. La Cohésion nationale est forte mais avec une homogénéisation culturelle.

Voici les témoignages concernant cette uchronie:

Témoignage fictif d’un paysan flamand en 1845:

« Je parle toujours le flamand à la maison, mais à l’école et à la maison-communale, tout le monde parle français. Au début, c’est difficile, mais je vois bien que cela aide mes enfants à trouver du travail en ville. Je me sens toujours Flamand, mais je suis fier d’être Belge. »

Témoignage fictif d’un ouvrier à Anvers en 1916:

« L’occupant allemand essaie de nous diviser, mais ici, nous parlons tous le français au travail et à l’usine. Nous sommes tous Belges avant tout. »

Témoignage fictif en 1955, d’une institutrice à Gand:

« La majorité des enfants parlent flamand à la maison, mais à l’école, nous enseignons en français. Certains parents se plaignent, mais la plupart comprennent que c’est utile pour l’avenir. »

Témoignage fictif d’un politicien à Bruxelles en 1975:

« Ici à Bruxelles, il n’y a pas de crise linguistique. Tout le monde parle français dans l’administration et à l’université. Les partis régionalistes sont inexistants. Nous discutons plutôt d’économie et de relations avec l’Europe. »

Témoignage fictif d’une entrepreneuse à Anvers en 1975:

« Même si j’ai grandi en Flandre, mes affaires se font principalement en français. Cela rend les échanges avec Bruxelles et la Wallonie faciles. Il n’y a jamais de tensions entre Wallons et Flamands ici, tout le monde se comprend. »

Témoignage fictif d’un étudiant à Liège en 2020:

« Je n’ai jamais appris le flamand à l’université. Tous mes camarades parlent français, même les étudiants flamands. On est une vraie Belgique unie. Certains se demandent si l’on perd un peu de culture locale, mais personne ne s’en inquiète trop. ».

2.4) Et si la Wallonie s’était industrialisée beaucoup plus tard?

En 1830, la Belgique devient indépendante. Dans notre réalité, la Wallonie est déjà la région la plus industrialisée grâce à ses mines de charbon et ses industries sidérurgiques. Dans cette uchronie, supposons que l’exploitation du charbon et la révolution industrielle se soient concentrées plus tard, autour de 1880.

Les causes possibles auraient été que la découverte de gisements de charbon exploitable aurait été tardive. Il y a aussi un retard des infrastructures de transport que ce soit des canaux ou des chemins de fer.Manque d’investissement industriel, notamment par les banques et l’État belge. L’Orientation économique initiale se serait dirigé vers l’agriculture et le commerce plutôt que vers l’industrie lourde.

Les conséquences auraient été que la Wallonie reste largement rurale et agricole au moment de l’indépendance. La Flandre et Bruxelles commencent à capter l’essentiel des investissements et du commerce international. Il y aurait eu moins de conflits sociaux précoces, l’industrialisation aurait été tardive limitant les premières vagues de grèves ouvrières des années 1830 à 1850.

Voici la chronologie complète concernant cette uchronie:

En 1830, c’est l’Indépendance de la Belgique. La Wallonie reste majoritairement agricole. Les mines de charbon sont connues mais peu exploitées.

Entre 1835 et 1840, il y a un début timide de l’industrialisation en Flandre et à Bruxelles. La Wallonie est laissée de côté par les investisseurs.

Entre 1845 et 1850, il y a une crise agricole majeure dans certaines zones wallonnes, peu de réseaux de transport modernes limitent le commerce intérieur.

Entre 1850 et 1880, il y a un retard économique et démographique des wallons.

Entre 1850 et 1865, il y a le Développement modeste du chemin de fer, les villes wallonnes restent peu peuplées et l’urbanisation est faible.

En 1860, les villes flamandes comme Anvers et Gand attirent les capitaux étrangers, accentuant l’écart avec la Wallonie.

Entre 1870 et 1880, il y a les premières études d’exploitation intensive du charbon dans le bassin liégeois et hennuyer, mais avec un investissement industriel limité.

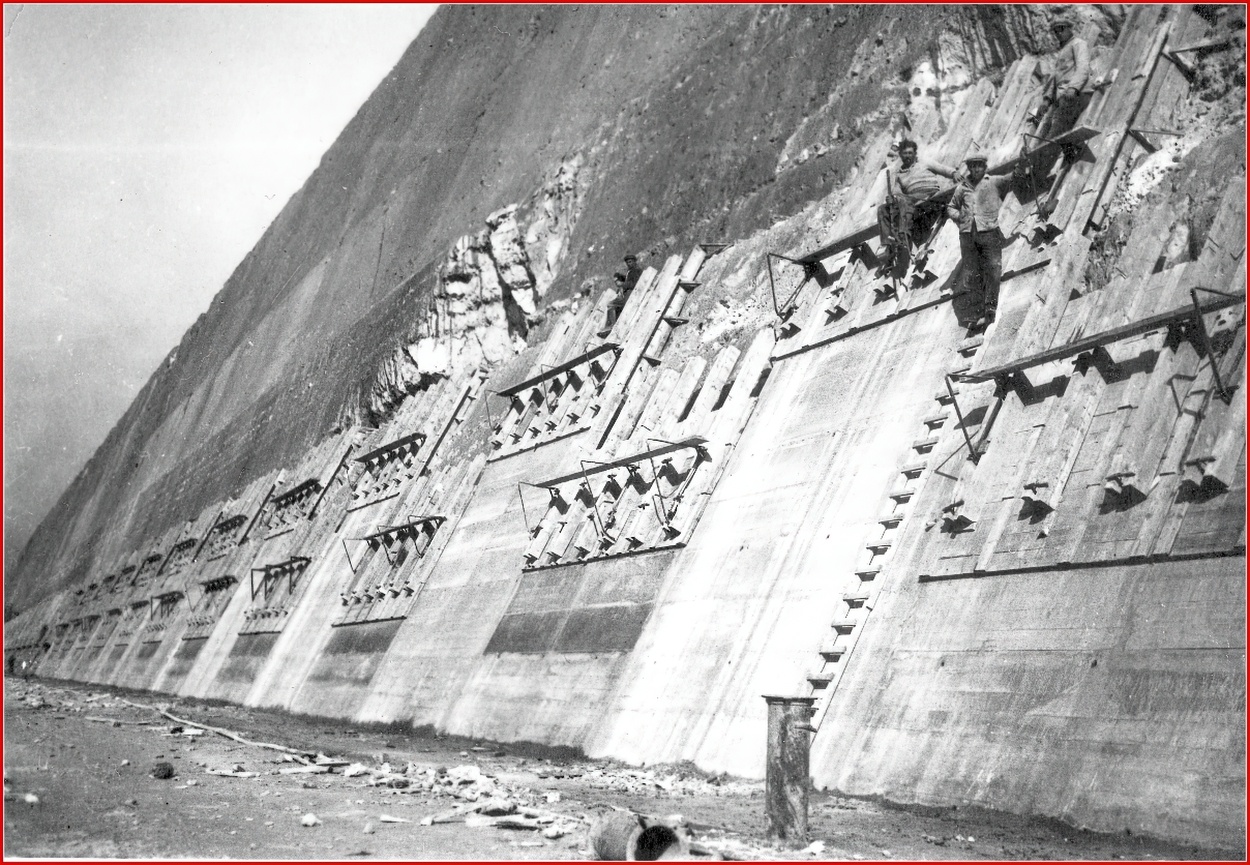

En 1880, il y a le début réel de l’industrialisation en Wallonie avec des mines et de la sidérurgie. Les investissements sont importants mais tardifs, limitant la compétitivité.

En 1890, les premières grandes usines sidérurgiques apparaissent à Charleroi, Liège et Mons, mais restent petites face à celles de la Ruhr ou d’Anvers.

En 1900, la population wallonne commence à migrer vers les villes industrielles, mais le rythme reste inférieur à celui de la Flandre.

Entre 1910 et 1914, il y a une croissance industrielle modérée, les tensions sociales sont limitées car le mouvement ouvrier se développe tardivement.

Durant la Première Guerre mondiale,l’industrialisation naissante est partiellement détruite par l’occupation allemande. La Wallonie ne joue pas un rôle majeur dans l’économie belge.

En 1920, il y a la Reconstruction et il y a de nouveaux investissements étrangers, principalement concentrés sur la Flandre.

En 1930, La Wallonie commence à peine à rattraper son retard industriel, mais reste très vulnérable économiquement.

Durant la Seconde Guerre mondiale: Les Bombardements sont limités sur l’industrie naissante, elle a un retard supplémentaire par rapport à la Flandre et à l’Allemagne.

Entre 1945 et 1955, la révolution industrielle est plus structurée en Wallonie, surtout avec la sidérurgie et les mines. Le boom économique profite surtout à la Flandre et à Bruxelles.

En 1960, les mines de charbon wallonnes commencent à décliner face à la concurrence internationale.

En 1970, la Crise sidérurgique et charbonnière frappe fortement la Wallonie. Le chômage devient massif, les villes industrielles souffrent. Il y a le début de la Construction du Mouvement wallon pour l’autonomie économique et politique, motivé par le retard industriel et la dépendance financière envers l’État fédéral.

En 1980, la Wallonie tente de reconvertir son économie vers les services, mais l’industrie reste le moteur principal.

En 1990, la population wallonne vieillit, tandis que la Flandre attire la majorité des investissements étrangers.

En 1993, il y a la Réforme de l’État belge, la Wallonie obtient plus d’autonomie régionale, mais conserve un retard économique marqué.

En 2000, l’industrie wallonne reste marginale, les services et les petites technologies commencent à se développer, mais l’écart avec la Flandre est important.

En 2005, il y a le début de projets ambitieux de revitalisation économique, de technologie et de tourisme industriel et de recherche.

En 2010, il y a la création de pôles technologiques à Charleroi et Liège, mais l’investissement reste limité par rapport à Bruxelles et Anvers.

En 2020, la Wallonie connaît un vieillissement démographique sévère, une population urbaine stagnante et une dépendance économique envers la Flandre.

En 2025, la Wallonie est partiellement réindustrialisée mais reste la région la moins dynamique économiquement de Belgique. Le retard historique continue d’affecter l’emploi, la migration et la politique régionale.

Voici les témoignages concernant cette uchronie:

Lettre fictive d’un paysan wallon en 1835:

« Depuis l’indépendance, on dit que la Belgique sera riche et forte. Pourtant, chez nous, les champs ne rapportent pas plus qu’avant, et on n’a pas vu d’usines comme à Bruxelles ou à Gand. Les jeunes partent pour Anvers chercher du travail. Ici, on reste avec la terre et la misère. »

Journal fictif d’un jeune ouvrier en 1895:

« Enfin, une grande usine a ouvert à Charleroi. J’ai quitté la ferme de mon père pour venir travailler ici. Le travail est dur, mais au moins j’ai un salaire. On dit que dans le Nord de la France et en Flandre, les ouvriers se battent déjà pour de meilleurs droits. Ici, nous commençons seulement à nous organiser. Peut-être trop tard. »

Témoignage fictif d’une ouvrière pendant la crise en 1932:

“L’usine de Liège a fermé ses portes. Nous n’avons travaillé que quelques années avant que tout s’arrête. Mon mari est au chômage et mes enfants ont faim. On nous dit d’aller à Bruxelles, mais là-bas, ils ne veulent pas de nous. Nous avons perdu la ferme et nous n’avons pas encore gagné la ville. “

Discours fictif d’une personne syndiquée en 1971:

« Camarades, nous payons aujourd’hui le prix de notre retard ! Tandis que la Flandre s’est modernisée, notre industrie à peine née s’effondre déjà. Nous sommes les oubliés de la Belgique. Nous exigeons que la Wallonie prenne en main son destin ! »

Témoignage fictif d’un jeune diplômé en 1995:

« J’ai étudié l’informatique à Louvain, mais ici à Mons, il n’y a pas d’emploi. Tous mes amis partent à Bruxelles ou en Flandre. Nos villes se vident, nos parents restent seuls. On dirait que la Wallonie est toujours en retard d’un train. »

Entretien radio fictif en 2025:

“ Les projets de reconversion existent, oui. On parle de start-ups et de recherche à Liège et à Charleroi, mais ça reste petit. Mon fils travaille à Anvers, ma fille à Bruxelles. Moi je suis fier d’être wallon, mais je dois admettre qu’on vit encore dans l’ombre économique de la Flandre. Notre passé industriel tardif nous a marqués pour longtemps. “

2.5) Et si la Flandre s’était industrialisée beaucoup plus tard?

Les causes auraient été qu’il y aurait eu déjà moins de charbon en Flandre que dans le sillon wallon à Charleroi, Liège et Mons. Si l’exploitation de ces ressources avait été plus difficile, cela aurait freiné la concentration industrielle. Les sols auraient été plus tournés vers l’agriculture intensive, les élites flamandes auraient pu privilégier le rendement agricole plutôt que l’investissement industriel. Il y aurait eu moins d’investissements étrangers, au XIXᵉ siècle, la Flandre a attiré des capitaux britanniques pour le textile par exemple, à Gand qui fut la « Manchester de la Belgique ». Sans cela, le décollage aurait été retardé. La dépendance aussi à la Wallonie et aux importations, sans base industrielle locale, la Flandre aurait pu rester un marché de consommation avec pas de production. La domination francophone dans l’administration et la bourgeoisie pouvait aussi décourager l’essor d’un capitalisme flamand autonome.

Les Conséquences d’une industrialisation tardive auraient été les suivantes:

La Wallonie aurait gardé son avance industrielle et son rôle de moteur national beaucoup plus longtemps. La Flandre serait restée agricole avec une structure sociale dominée par de petits exploitants et des ouvriers agricoles, avec peu de mobilité sociale. Gand, Anvers, Bruges, Courtrai auraient eu un développement plus lent, avec moins d’industries textiles et portuaires. Les Flamands auraient cherché du travail en Wallonie, en France ou à l’étranger. Le maintien d’une « question sociale » plus dure en Flandre avec une pauvreté, un sous-emploi et des inégalités plus fortes. Le Poids aurait été plus limité de la bourgeoisie flamande, la société flamande aurait été dominée par les élites terriennes et par le clergé, retardant l’émergence d’une classe moyenne entrepreneuriale. Le pouvoir économique et politique serait resté largement francophone et wallon. Le Mouvement flamand aurait été affaibli, sans base économique solide, les revendications linguistiques auraient eu du mal à s’imposer. On aurait peut-être vu un bilinguisme belge prolongé avec une nette domination du français. Il n’y aurait eu pas ou peu de fédéralisme, on aurait eu une Belgique plus unitaire encore dans la seconde moitié du XXᵉ siècle. La langue néerlandaise marginalisée, sans la montée économique flamande, l’imposition du flamand comme langue officielle aurait été freinée. La vie intellectuelle, scientifique et artistique belge aurait été encore plus tournée vers le français.

Voici la chronologie de l’uchronie:

En 1830, il y a la création de l’État belge. Le premier gouvernement provisoire se compose majoritairement d’élites francophones et wallonnes. La Flandre reste majoritairement rurale et flamande mais sans relais économiques forts.

Entre 1830 et 1840, les infrastructures sont orientées vers le sud avec les premiers crédits publics et privés qui vont prioritairement aux bassins charbonniers wallons notamment à Liège et à Charleroi, les chemins de fer et canaux sont davantage pensés pour relier les mines et les usines wallonnes aux ports français et à Anvers. Les investissements étrangers britanniques et français privilégient la Wallonie.

La conséquence immédiate est qu’il y a l’émergence d’une bourgeoisie industrielle wallonne et francophone, la Flandre reste artisanale-agricole, avec l’émigration saisonnière vers la Wallonie et la Manche.

Dans les années 1850, il y a le boom du charbon et de l’acier en Wallonie avec des mines et les sidérurgies se multiplient, la main-d’œuvre wallonne est attirée vers les villes. Les centres urbains wallons connaissent une croissance rapide.

Entre 1850 et 1860, il y a la stagnation flamande, les villes flamandes comme Gand et Courtrai gardent une base textile artisanale mais n’atteignent pas le grand capital industriel. Anvers reste un port important, mais son hinterland industriel est surtout wallon. L’administration nationale, le parlement et l’enseignement supérieur restent largement francophones, le flamand n’est pas encore institutionnalisé au même niveau. Il y a une immigration interne entre la Flandre et la Wallonie et une émigration à l’étranger. La question linguistique est latente mais sans puissant levier économique flamand, elle reste périphérique.

Entre 1870 et 1900, il y a une concentration du capital, des banques et des maisons d’investissement qui s’implantent en Wallonie avec la création d’alliances industrielles. Anvers fonctionne comme un port industriel mais sous influence financière wallonne.

Dans les années 1890, il y a le début du mouvement flamand culturel mais limité avec des associations culturelles et pédagogiques pro-flamandes qui apparaissent avec des revues et des écoles privées, mais sans relais économique leur influence politique est restreinte.

À la fin du XIXème siècle, il y a l’exode rural flamand avec des vagues d’ouvriers flamands qui s’installent dans les bassins charbonniers wallons avec le vote politique flamand qui reste majoritairement conservateur et rural. Le parlement est dominé par les francophones avec des lois sociales naissantes avec des assurances et des régulations du travail sont conçues dans un cadre national centralisé, avec de fortes influences wallonnes.

Durant la 1ère guerre mondiale, la Belgique subit l’invasion allemande. Dans notre scénario, l’effort de guerre met en lumière la dépendance industrielle belge concentrée au sud.

Entre 1918 et 1920, il y a la reconstruction qui est principalement axée sur les régions industrielles wallonnes, la Flandre reçoit moins d’investissements de reconstruction, renforçant le retard.

Durant les années 1920, les revendications culturelles sont limitées, le mouvement flamand revendique davantage de droits linguistiques et obtient quelques concessions symboliques avec l’enseignement primaire en flamand mais pas d’égalisation réelle.

En 1929, la Wallonie reste fortement industrialisée et exportatrice, subit une crise sévère avec un chômage massif dans les mines et les usines. Paradoxalement, l’effondrement industriel du sud crée une pression migratoire inverse , les wallons cherchent du travail ailleurs, notamment en France et au Royaume-Uni, la Flandre, bien que pauvre, devient un refuge agricole et se transforme moins rapidement qu’ailleurs. Poussée pour des réformes sociales d’assurances chômage et des limitations hebdomadaires. Le clivage régional s’intensifie, la Wallonie lutte pour sauvegarder l’industrie, la Flandre réclame un soutien agricole et des infrastructures.

Durant l’occupation allemande entre 1940 et 1945. Les industriels wallons sont mis à contribution, la centralisation de l’économie nationale facilite l’exploitation par l’occupant.

Après la guerre, une partie de la haute industrie wallonne est affaiblie avec l’usure et les bombardements, mais conserve un capital humain et institutionnel qui lui permet de rester dominante au redémarrage.

Entre 1945 et 1955 avec le plan Marshall, les fonds et les technologies d’après-guerre alimentent surtout les régions industrielles existantes. La Wallonie obtient des crédits pour moderniser ses aciéries, la Flandre reçoit des aides mais reste majoritairement agricole.

Durant les années 1950, il y a l’essor de l’État-providence, l’État belge met en place des filets sociaux nationaux, la centralisation demeure forte. La culture francophone conserve sa prééminence dans l’élite administrative. La Flandre profite marginalement des industries naissantes notamment des automobiles légères et des agro-industries, mais l’investissement productif reste faible jusqu’à la fin des années 1960.

Durant les années 1960, il y a la modernisation agricole et des petites industries, il y a aussi la mécanisation des campagnes flamandes et l’émergence de PME dans la chimie légère et l’agroalimentaire, principalement financées par des capitaux étrangers prudents notamment venant des Pays-Bas, et d’Allemagne. Le Mouvement flamand aurait été politisé, l’amélioration de l’enseignement flamand avec des concessions supplémentaires et la formation d’une classe professionnelle flamande moyenne renforcent les revendications. Il y a un essoufflement d’une industrie lourde vieillissante, le chômage industriel persistant dans le sud. Le clivage économique devient moins net en sens absolu mais plus visible politiquement.

Entre 1973 et 1980, il y a le Choc pétrolier et des restructurations, l’industrie lourde wallonne est particulièrement touchée, il y a la fermeture d’usines, les reconversions sont difficiles. Le gouvernement central, pour éviter des éclats sociaux, commence à encourager la décentralisation industrielle et la Flandre, avec des terres disponibles et de la main-d’œuvre, devient une cible pour de nouvelles usines.

Dans les années 1970, il y a des politiques publiques incitatives avec des allègements fiscaux qui attirent des usines d’assemblage, de l’électronique et automobile vers la Flandre. C’est le début d’une industrialisation tardive, contrôlée et partiellement importée. Il y a la montée d’un discours régionaliste plus revendicatif en Flandre, désormais appuyé par des intérêts économiques naissants.

Durant les années 1980, l’Industrialisation flamande est accélérée avec une recomposition économique belge. Il y a aussi un boom des investissements étrangers en Flandre, les multinationales européennes implantent des usines et des parcs logistiques, Anvers voit son trafic portuaire modernisé au service d’un hinterland flamand et international. Il y a des reconversions wallonnes qui sont dues à une forte volonté politique à Bruxelles et à Liège de reconvertir l’ancien bassin minier vers les services et la haute technologie, mais avec un succès limité et un retard. Les premières réformes de décentralisation sont plus nettes, elles sont transférées partiellement, avec la formation professionnelle, mais aussi des infrastructures régionales, le Fédéralisme naît plus tard que dans notre réalité mais est amorcé sous une pression sociale.

Il y a une migration interne inversée, des jeunes Flamands trouvent des emplois locaux, attirant aussi des travailleurs étrangers et wallons dans certaines zones.

Durant les années 1990, il y a une consolidation économique flamande avec la montée du fédéralisme qui est tardif. La Flandre se spécialise dans des secteurs comme la logistique, la chimie légère, la technologie automobile, les services aux entreprises. Il y a une forte implantation de sièges régionaux de firmes européennes. Face à la recomposition économique, on assiste à une grande réforme constitutionnelle en 1993–1995, dans ce scénario elles sont plus tardives qu’en réalité qui transforme la Belgique en État fédéral avec des compétences substantielles aux Régions avec une économie régionale, des infrastructures, et une éducation professionnelle. La Flandre obtient un pouvoir réel qu’elle n’avait pas au début du XXᵉ siècle. Il y a le renforcement de partis régionaux flamands modérés et d’un centre-droit favorable au développement économique, tandis que la Wallonie vote davantage à gauche, cherchant la protection sociale et la reconversion industrielle.

Durant les années 2000, il y a un écart de prospérité, la Flandre post-industrialisée mais tardivement connaît un taux de chômage inférieur à la Wallonie, Anvers devient un pôle logistique majeur du Benelux. En Wallonie, il y a des reconversions partielles avec des clusters biotech, mais aussi de recherche mais il y a une persistance de poches de chômage et de pauvreté. Il y a des débats constitutionnels autour des transferts fiscaux interrégionaux avec des tensions sur les politiques d’emploi et des allocations. On voit des grèves massives dans le sud entre 2002 et 2006 et des négociations difficiles sur la solidarité nationale.

Durant les années 2010, l’Intégration européenne est élevée, la Flandre est plus ouverte aux capitaux étrangers et au commerce, profite des chaînes de valeur européennes, le port d’Anvers et de Rotterdam s’intègre davantage. La Crise de 2008 a des répercussions notamment avec la Flandre qui, avec un tissu de PME compétitif, récupère plus vite, la Wallonie, encore plus dépendante des secteurs en déclin, met plus de temps. Il y a la montée de débats identitaires et fiscaux, certains partis flamands réclament davantage d’autonomie fiscale entre 2014 et 2019. Les gouvernements fédéraux sont souvent de coalition instable, car la géographie électorale est polarisée. Il y a un accroissement des différences de revenus régionaux et il y a des politiques de formation professionnelle massives en Flandre.

Durant 2020 avec le COVID-19, la pandémie frappe tout le pays. La Flandre, avec une économie plus tournée vers les services flexibles et la logistique, gère mieux les ruptures que les centres industriels wallons encore fragiles.

Entre 2021 et 2023, il y a des plans de relance qui sont mis en place avec des fonds européens qui sont abondants, la Flandre attire une part disproportionnée des investissements liés à la transition verte et digitale grâce à son tissu PME et ses ports.

Entre 2024 et 2025, il y a la montée des demandes de péréquation : la Wallonie pousse pour une révision des mécanismes de péréquation de transferts interrégionaux, la Flandre est désormais économiquement plus compétitive qu’au XXᵉ siècle mais ayant commencé tard, elle réclame des garanties sur l’efficacité des fonds. Les tensions politiques atteignent des sommets, mais l’intégrité de l’État tient, c’est coûteux mais c’est un compromis social.

Voici les témoignages concernant cette uchronie:

Dans le journal fictif d’un paysan flamand de la région de Roulers en 1852:

« Mon frère est parti à Mons chercher du travail dans les mines. Ici, les champs nourrissent encore la famille, mais à peine. On dit que dans le sud, les machines et les hauts-fourneaux s’élèvent partout, et qu’il y a du pain à gagner, même si l’air y tue les poumons. Je me demande si nos enfants auront seulement une chance de rester ici. »

Lettre fictive d’un ouvrier flamand émigré à Liège en 1888:

« Je travaille à la cokerie de Seraing. Beaucoup de mes camarades viennent de Flandre, comme moi. Nous parlons notre langue entre nous, mais dans l’usine, tout est en français. Les contremaîtres se moquent quand on essaie de répondre. J’ai l’impression d’avoir quitté ma patrie sans avoir traversé de frontière. »

Discours fictif d’un député libéral wallon à la Chambre en 1919:

« Mesdames, Messieurs, c’est grâce à l’ardeur de nos mineurs et de nos métallurgistes que la Belgique s’est relevée de la guerre. Le pays ne doit pas se diviser entre des provinces agricoles et industrielles, mais reconnaissons-le, sans la Wallonie, il n’y aurait pas de prospérité nationale. »

Témoignage fictif d’un instituteur flamand à Bruges en 1933:

« Les enfants apprennent à lire en flamands, mais dès qu’ils passent au collège, on les oblige à suivre les cours en français. Comment peuvent-ils espérer progresser ? Les familles pauvres n’ont pas les moyens d’envoyer leurs enfants à Gand ou Bruxelles. On nous dit que c’est pour le bien de la nation, mais c’est surtout pour maintenir la supériorité du sud. »

Tract fictif d’un syndicaliste wallon en 1968:

« On ferme nos charbonnages, on casse nos aciéries, et voilà que l’État verse des millions pour construire des usines en Flandre ! On nous abandonne, pendant que le nord commence à récolter ce que nous avons semé pendant un siècle. »

Entretien fictif avec une ouvrière flamande à Courtrai en 1985:

« Quand l’usine japonaise est arrivée, on n’y croyait pas. Moi, j’ai laissé les champs de mes parents pour devenir opératrice. Le salaire n’est pas énorme, mais c’est mieux que d’aller à Bruxelles comme domestique. Enfin, on dit que la Flandre a un avenir. »

Déclaration fictive d’un ministre flamand en 2002:

« Pendant longtemps, on nous a dit que nous étions la périphérie agricole de la Belgique. Aujourd’hui, les entreprises étrangères viennent chez nous, à Anvers, à Gand, à Louvain. Nous ne voulons plus être assistés, mais nous ne voulons pas non plus financer l’inefficacité des autres régions. L’heure est venue d’une Flandre responsable de ses propres moyens. “

Témoignage fictif d’une étudiante wallonne à Anvers en 2021:

« J’ai trouvé une bourse pour venir suivre un master en sciences de l’environnement ici. La Flandre est en avance sur les technologies vertes. Chez nous, on peine encore à redémarrer après la pandémie. Mes parents ne comprennent pas pourquoi j’ai dû « monter au nord », mais je leur dis que l’avenir est là. »

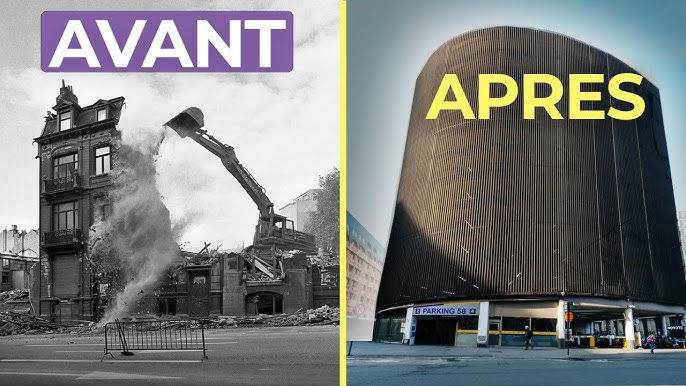

2.6) Et si Bruxelles s’était industrialisée beaucoup plus tard que dans la réalité?

Les causes qui auraient pu mener à cette uchronie auraient pu être les suivantes, tout d’abord La vallée de la Senne et les environs auraient pu être jugés moins favorables avec moins de charbon à proximité que le Hainaut ou Liège. Les investissements auraient été orientés prioritairement vers Liège, Charleroi, Mons, Gand ou Anvers. Le pouvoir central belge après 1830 aurait pu favoriser d’abord les bassins miniers et textiles, laissant Bruxelles dans un rôle administratif et commercial. La bourgeoisie bruxelloise aurait préféré investir dans le commerce, les services et la finance plutôt que dans l’industrie lourde.

Les conséquences auraient été que la ville reste un centre administratif, politique et culturel mais elle n’attire pas la même main-d’œuvre ouvrière qu’en réalité. Il y aurait eu moins de tensions sociales et ouvrières avec pas ou peu de grandes grèves bruxelloises au XIXᵉ siècle. Dans cette uchronie, Liège et le Hainaut deviennent encore plus les « cœurs industriels » du pays. Gand garde une avance textile et portuaire. Bruxelles serait perçue comme une capitale « bourgeoise » déconnectée du monde ouvrier.

Voici la chronologie de cette uchronie:

En 1830, avec l’Indépendance belge. Bruxelles devient la capitale politique et administrative, mais son économie reste dominée par le commerce, la finance et les services.

Entre 1840 et 1860, il y a le développement industriel dans le Hainaut avec le charbon, et la sidérurgie et Liège avec la métallurgie et Gand avec le textile. Bruxelles reste en marge.

Entre 1860 et 1880, la ville croît comme un centre bourgeois, avec des institutions culturelles avec des opéras, des universités, des musées, mais sans grandes concentrations ouvrières.

En 1880, il y a une exposition universelle à Bruxelles : la capitale se montre comme une vitrine bourgeoise, pas comme un centre industriel.

En 1890, seules des industries légères et alimentaires et d’imprimerie et d’artisanat raffiné s’installent, mais rien à l’échelle des bassins miniers.

Entre 1900 et 1914, Bruxelles se spécialise dans la finance et l’administration coloniale au Congo, tandis que les ouvriers affluent ailleurs. Le mouvement ouvrier bruxellois est faible par rapport à Liège ou à Charleroi.

Durant la 1ère guerre mondiale avec l’Occupation allemande. Bruxelles subit l’occupation comme capitale, mais sans grandes grèves ouvrières, puisqu’elle n’a pas de forte base industrielle.

Entre 1920 et 1930, la ville se modernise avec des trams et des grands boulevards mais reste surtout une capitale de fonctionnaires et de commerçants.

En 1936, il y a des grèves ouvrières partout dans le pays qui impactent surtout Liège, Charleroi, Gand, Bruxelles reste en retrait.

Durant la deuxième guerre mondiale. Bruxelles est le centre administratif de l’occupant, non pas un bastion ouvrier de résistance.

Entre 1945 et 1950, Bruxelles n’a pas à gérer de reconversion industrielle lourde, contrairement aux bassins wallons.

En 1957, Bruxelles est choisie comme siège de la CEE qui fut l’ancêtre de l’UE. Sa spécialisation tertiaire en fait une capitale idéale, sans passé ouvrier encombrant.

En 1960, c’est l’Indépendance du Congo. Bruxelles profite comme un centre administratif, mais sans base industrielle pour absorber le choc économique.

Entre 1965 et 1970, la ville devient une métropole tertiaire et administrative avec des banques, des assurances et une fonction publique. L’immigration ouvrière maghrébine se dirige plutôt vers Liège et Charleroi que vers Bruxelles.

Durant les années 1970, la Crise industrielle frappe surtout la Wallonie avec des fermetures d’usines et un chômage de masse. Bruxelles est épargnée, car son économie est déjà tertiaire.

En 1980, Bruxelles devient officiellement la région-capitale avec des réformes institutionnelles, confirmant son statut administratif et politique.

Entre 1985 et 1992, il y a l’Expansion des institutions européennes et de l’OTAN à Bruxelles, la ville se transforme en capitale internationale, sans passé industriel lourd.

Durant les années 1990, Bruxelles attire davantage d’expatriés et de fonctionnaires européens que de travailleurs immigrés d’usines. Il y a une identité cosmopolite accentuée.

Durant les années 2000, Bruxelles est une ville de services, de diplomatie et d’administration. Il n’y a pas de mémoire ouvrière forte et moins de luttes syndicales locales.

Durant les années 2010, Bruxelles devient une capitale internationale de plus en plus déconnectée des réalités wallonnes post-industrielles et flamandes portuaires et logistiques.

En 2025, Bruxelles est perçue comme le centre politique, administratif et financier de l’Europe, comparable à Washington ou à Genève, mais sans le passé industriel ni les grandes luttes ouvrières qui ont marqué d’autres capitales européennes.

Voici les témoignages concernant cette uchronie:

Témoignage fictif d’un artisan bruxellois en 1835:

« Depuis l’indépendance, Bruxelles change, mais pas comme Liège ou Gand. Ici, on ne bâtit pas de hauts-fourneaux. On vit de commerce, d’artisanat et de fonctionnaires. J’entends dire qu’à Charleroi, la nuit est éclairée par les flammes des usines. Ici, nos rues restent sombres, mais calmes. »

Discours fictif d’un député flamand en 1858:

« Il est étrange que notre capitale n’ait pas pris part à la révolution industrielle. Bruxelles se veut le cœur de la Belgique, mais elle n’est que le cerveau administratif. Le sang et la sueur coulent ailleurs, dans nos bassins houillers. »

Témoignage fictif d’une ouvrière gantoise en 1882:

« J’ai songé à chercher du travail à Bruxelles. Mais on m’a dit qu’il n’y a pas d’usines là-bas, seulement des bureaux et des bourgeois. Alors je reste ici, dans le textile. Bruxelles, c’est une autre vie, pas la nôtre. »

Témoignage fictif d’un syndicaliste liégeois en 1913:

« À Bruxelles, on manifeste pour la réforme électorale, mais jamais pour de meilleurs salaires. Comment pourraient-ils comprendre ? Ils n’ont pas nos mines ni nos laminoirs. Leur capitale est bourgeoise, la nôtre est ouvrière. »

Témoignage fictif d’un banquier bruxellois en 1929:

« La crise frappe Wall Street et secoue nos mines. Mais à Bruxelles, nous ne craignons pas la fermeture des usines, car nous n’en avons presque pas. Nous continuons nos affaires, nos cafés, nos expositions. On nous accuse d’indifférence… c’est peut-être vrai. »

Témoignage fictif d’un étudiant bruxellois sous l’Occupation en 1941:

« Les Allemands ont installé leur administration ici. Notre ville est calme, il n’y a pas ces grandes grèves dont parlent les journaux clandestins. Je crois que c’est parce que nous ne sommes pas une ville ouvrière. »

Témoignage fictif d’une mère de famille de Charleroi en 1958:

« L’Expo 58 fait briller Bruxelles aux yeux du monde. Pendant ce temps, mon mari perd son emploi à la mine. Bruxelles s’élève, nous descendons. Voilà la vérité de ce pays. »

Témoignage fictif d’un fonctionnaire européen en 1965:

« Si Bruxelles est devenue la capitale de l’Europe, c’est parce qu’elle est neutre. Il n’y a pas de fumée industrielle, pas de grands quartiers ouvriers. C’est une ville de bureaux, de diplomatie. Elle nous ressemble. »

Témoignage fictif d’un mineur licencié à Liège en 1983:

« On ferme nos puits, nos aciéries, et on nous dit de chercher du travail à Bruxelles. Mais Bruxelles, c’est des ministères, des banques, pas des usines. On ne parle pas la même langue, on ne vit pas dans le même monde. »

Témoignage fictif d’une étudiante bruxelloise en 1999:

« Quand je vais à Charleroi, je vois des friches et des murs noirs de suie. Ici, à Bruxelles, nos bâtiments sont clairs, nos emplois sont dans les bureaux. On me dit que Bruxelles ne comprend pas la Wallonie… peut-être que c’est vrai. »

Témoignage fictif d’un expatrié espagnol à la Commission en 2015: